「自分の人生を自分で決めて、未来をあなたたちでつくって行くんだよ。」

そんな言葉をかけられることが、きっとあると思います。でも「自分でそう思えてる?」と改めて問われたら、ちょっと考えちゃいませんか?

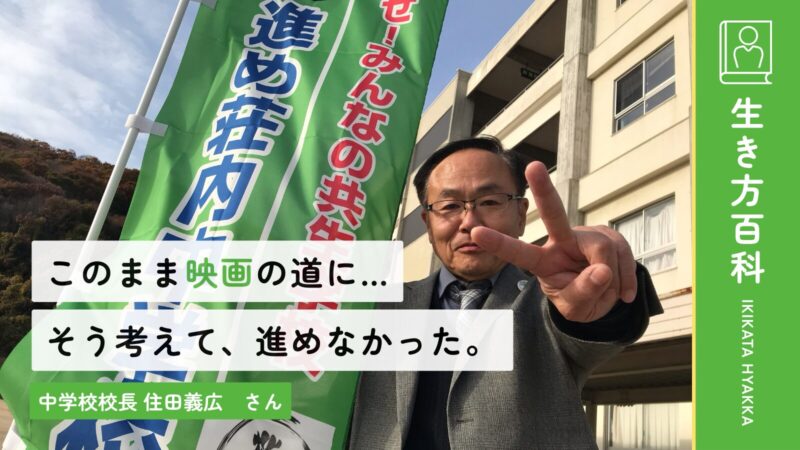

そんな問いかけに、生徒達が確信を持って「イエス!」と応えられる学校教育をしようと改革に取り組んでいるのが、今回のゲストである玉野市立荘内中学校の住田校長です。

教育への熱い思い、そして意外にも「教師一筋!」と決めていたわけではなかった先生の迷いと決断ーーどちらにもご注目ください!

目次

学校改革を進める住田先生のお仕事

★住田義広(すみだ よしひろ)さん

★みなほさん

「生徒に委ねる」、未来社会を生きるための教育を目指す

私はこの調査において、自己肯定感をはじめとしたいろいろな項目で、日本の若者の数値がとても低い状態であることを、教育者として非常に問題だと感じてきました。たとえば、2024年2月に行われた調査でも「自分の行動で国や社会を変えられると思う」と答えた日本の若者は5割を切っていて、一番低いんです。

こうした結果につながる大きな要因は、中学校でこれまで行われてきた「管理主義教育」にあるのではないかと、私は考えてきました。

みなほさんも覚えがないですか?先生が一人でずーっとしゃべり続けて、生徒達はただただ黙って話を聞いているだけの一斉授業を。あれって、理解したり参加したりしていなくても、教師は、生徒が自分を見て時々うなずいている姿で「この子はよく聞いてるな」と思ってしまってたんですよね。

それは一つの例ですが、そんな教師主導の教育をずっと続けてきた。だから子ども達は学校のルールも学びも、どこか「自分とは関係ないこと」と捉えるようになってしまったのではないかと、私は思うんですよ。

まあ、時代のニーズに答えていたんだから、間違いではなかったんですけどね。あの頃は「行け、進め」で従順に、言う通りに徹底的に働く人材を求めていたんですから。

きっと、これまでの学校でも「これはダメ、それもダメ」「先生の言うとおりに動けばいい」と言われて意欲を失い、能力を埋もれさせてしまった子ども達も多かったのではないかと思うんです。もしかしたら、それが働きはじめてもすぐに辞めてしまう若者の増加にもつながってきたのかもしれません。

だから、まず学校や教師が変わらないといけない。私はそう考えています。

だって、子ども達が生きていく未来社会は、私達大人がこれまで生きてきた社会とはまったく違ったものになっていくんですよ。その社会の中で、子ども達は新しい生き方を自分達で考えていかなきゃいけない。だから、これまでの大人と同じ生き方をなぞっていてはダメなんです。

そのために荘内中学校では「これからの世界を生きる能力を、自分でつけていくんだよ」と、学校全体の取り組みを通して言葉ではないメッセージを伝えていっています。

そうして子ども達が「自分の力で成し遂げたんだ!」という手応えを得られる学校を作りたいと、私は考えています。

校則をなくす!?生徒と進める学校改革

もともと荘内中には、「決まっているから従いなさい」という、生徒に納得のいく説明ができないルールがたくさんあったんです。長い髪は一つくくりにしないといけないけど、くくるのは耳の下とか。くるぶしソックス禁止とか。「ブラック校則」なんて世間では言ったりしますよね。「そういうものって不要だよな」と、私も思っていたんです。

学校生活は生徒にとって自分達の生活ですから、みんなのために必要なルールを自分達で決めて、自分達でやっていけばいいんです。でも、その根幹には「みんなの荘内中学校をみんなのためのために大切にする」という組織の一員としての意識があることが重要ですけど。

年3回ぐらいかな。この前は「体操服の上の裾を出すか出さないか問題」について話し合いました。

ルールメイキングサミットの様子

ルールづくり以外でも同じです。生徒達がやりたいことをやろうとしたとしても、途中でダメになってしまうことがあるかもしれない。でも、それはそれでいいんです。どんどん間違ったらいいんですよ。

本校は県内で初めて自動販売機を校内に設置した中学校ですし、学習用端末を授業の8割で使うような学校ですが、やはり「コーラばかり飲んで糖尿病になるかも」とか「金銭トラブルの元だ」とか、「学習用端末を悪用するかも」という意見ももともとありました。

でもね、生徒は中学生なんですよ。間違いもするし、失敗もしますよ。でも、そういうことがあったときに、今後そうしないように指導していくのが中学校でしょう。間違いや失敗があっても構わない。その中で子ども達を立派な大人に育てていくのが中学校という学びの場だと、私は思うんです。

だから、「〇〇するかもしれないから、やめておこう」という考え方は絶対にしないと、先生達と決めています。

変わる時代の中で学び、自らを変えていこう

たとえば、本校では学習用端末を使って課題を出しています。でも保護者の方は「ノートに書いて覚えた」という体験をしているので、心配をして「ノートに書かせて勉強させてください!」と言う方もいらっしゃるんです。

これからは生涯学び続けていかなきゃいけない時代です。5教科の勉強に限らず、自分で学ぶ力をどうやってつけていくか。就職した後も自分の学び方で学び続け、自分の幸せを見つけていく。

そうした力を試行錯誤を通してつけていくには、周囲の大人もバイアスにとらわれず変わっていく必要があると思いますね。

でも、時代は変わってきています。だからこそ、変わらずにいる学校を変えていくのが教職員の使命だと私は思っています。

そして、まだまだ未成熟で未完成な中学生を、時代が求める人財育成の観点で支援し、伴走しながら導いていく。そういう「委ねる教育」と「伴走者としての教師」に変えていきたいです。

荘内中学校の生徒さんと。

先生になる前の夢は?住田先生のこれまで

「学校が好き!」挑戦と表現に明け暮れる住田少年

だから、友達と話したり遊んだり、何かを一緒にやれる人がいる。それが学校を好きな理由だったんだと思います。

でも、「いろんなことに挑戦したい」という思いはあって、小学校時代には小説を書いてました。横溝正史が好きでしてね。担任の先生に「書いた小説を読んでほしい」と渡したら校長先生も読んでくれたみたいで、校長室に呼ばれたこともありました。

校長先生は「とても面白かったよ。でも、君の小説は人が死にすぎる。もっと幸せな話を書きなさい」って。

中1の時には当時流行っていた『戦国自衛隊』というタイムスリップものを真似したマンガを描いて、また担任の先生に渡しました。そうしたら担任の先生が印刷して、クラス全員に配ってくれたんですよ。150ページもあるのに。それが嬉しくて……、ずっと描き続けてましたね。

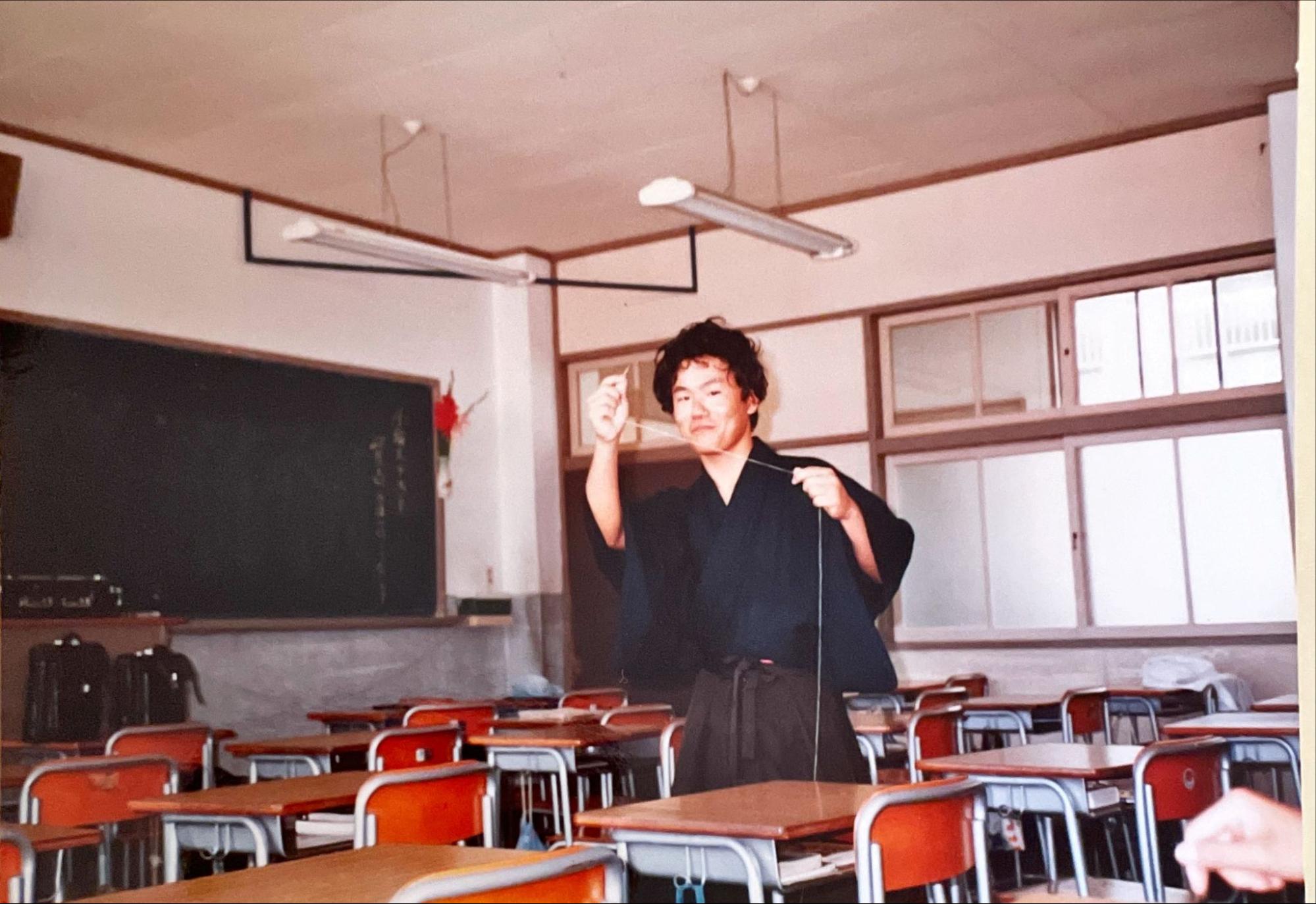

これが住田少年の自作漫画だ!

映画監督?先生?青春時代の現実吟味

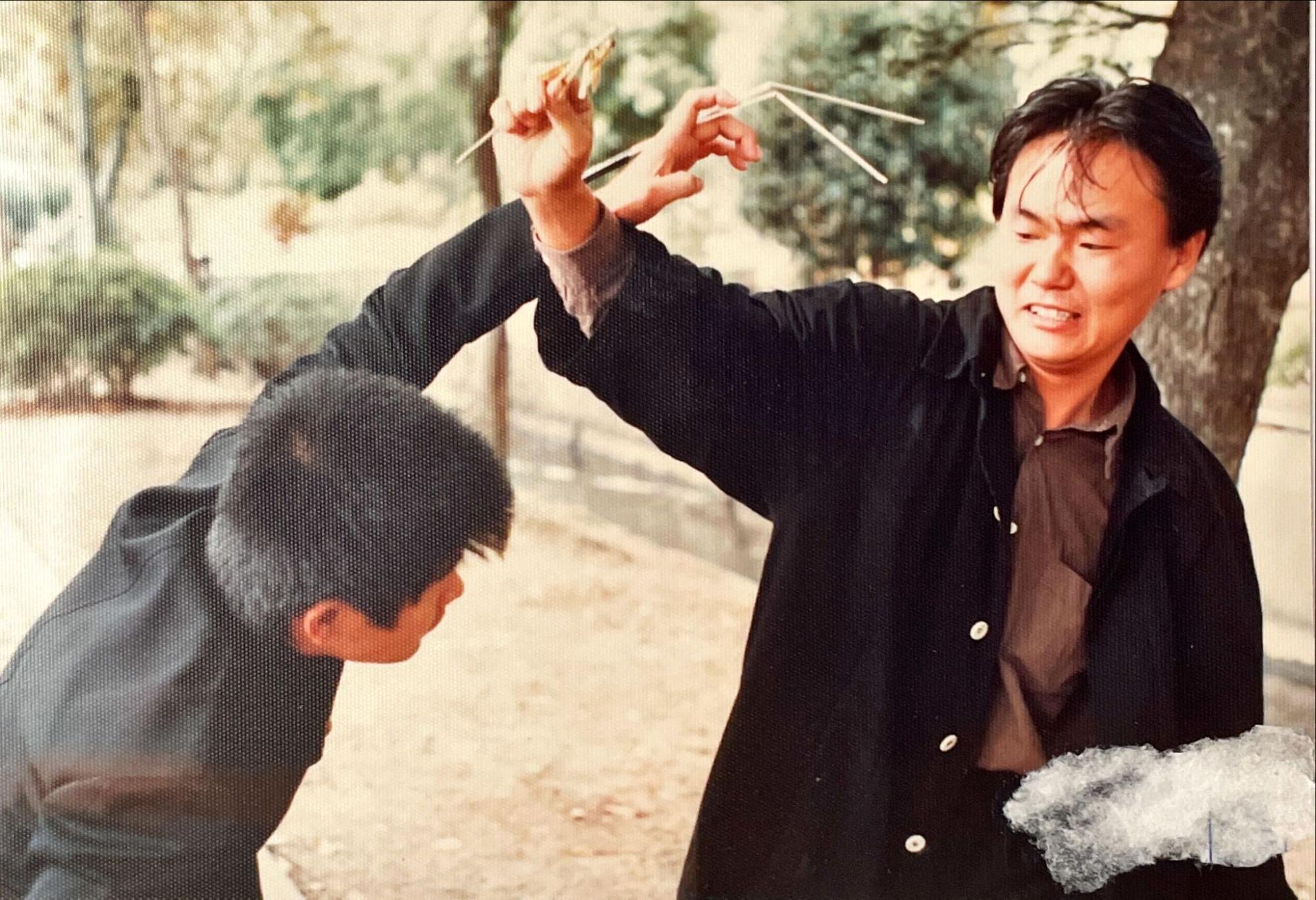

高校時代の住田校長。

でも、高校では7、8人の友達と「DJとしてカセットテープに番組を録音してみんなに配る」という活動もずっとしてたんです。マンガと並行して。ショートドラマの脚本を書いて、1時間の番組の流れを考えて。それがまたすごく楽しくてね。映画も好きでずっと観ていたので、だんだん「映画監督もいいよな」って思い始めたんです。勉強以外のいろんなことに取り組んでいた迷走時代ですね。

そのあたりから「みんなで何かを一緒にやるっていうことほど面白いものはないな」と感じるようになっていました。

その中でも先生を目指すだけでなく、「映画をみんなで作ってみん?」って、大学に入って周囲に声をかけたら、みんなノってくれてね。それで大学では何本も映画を撮り続けていきました。

でも、考えてみたら教員も「自分のクラスの生徒達と一つになって何かを成し遂げていく仕事」だと思ったんですよね。だから、教員でも自分が求める喜びを感じられるんじゃないかと思うようになって、中学校の美術教師の道を選びました。

「ずっと文化祭しよう」クラス一丸の挑戦で得た幸せ

それに、文化祭のクラス演劇や体育大会の応援合戦、クラス単位の行事が昔はたくさんあったんですよね。荒れた学校の、いわゆるヤンキーと呼ばれるような生徒が多かったけど、「こんな演劇にしたら感動するだろうけど、君らではちょっとレベルを下げたほうがいいかもなぁ……」なんて言ったら「やったらぁ!」と食いついてくるような、そんな勢いのある子達でした。

私も「勉強なんかええからずっと文化祭しよう」なんて話して、一緒に泣いたり笑ったり。一つになった感が満載で本当に幸せでした。

過去の自分を振り返ると反省することが多いですね。もっと信頼して任せていたら、もっといろんなことができたんじゃないかなって。

ともかく、そうやって中学校で美術教師人生を謳歌していたんですが、ある時それが一変してしまったんです。

「それならいっそ辞めて講師になってやる」と思って、退職願いを書いて校長に提出もしたんですよ。そしたら目の前で破り捨てられてしまって(笑)。

改革のエネルギーを溜めた15年間と大爆発

市議会では教育に関して、議員さんが質疑を行い、市長や教育長が答弁するんです。教育委員会では、その答弁の資料を事前に作成して渡しておく必要があって。これが1冊本を出版するような仕事なんですよ。時間外勤務時間などは半端ないです。

その代わり、教育のあらゆる分野の知識に360度、総合的に触れることができました。幅広い教育の見識を得て、「社会は変わっていっている」ということも肌で感じることができました。

だからこそ、「自分が校長になったら、絶対に理想の学校を創ってやる。誰にも遠慮せず、教育改革を徹底的に進めてやるんだ」と心の底で誓って過ごしていました。全国の学校の事例を本で読んだり、視察に行ったりして構想を温めながらね。世界を広げることは大事にしていました。

とはいえ、15年ですからね。「もう現場には出られないのかな……」と半ば諦めかけた時もありました。

教育委員会から学習用端末活用については、いろいろ制約があるのでちょくちょく「ちょっと待ってください」ってストップがかかることはありますけどね。

でも、教育委員会の立場は自分が長くいたからよく分かっています。だから冗談まがいに言うんです。「止められるもんなら止めてみろ!」ってね(笑)。でも玉野市教育委員会は学校のために制限をかけないものと信じているから言えるのです。仲間ですから。

一丸となって改革を進める荘内中学校の皆さん。

未来社会を生きる若者へ

私が改革の中で大人の方々から感じたのは「子ども達を間違えさせたくない」という『心配』の思いです。それは子ども達を思うがゆえだと思いますが、その心配が中学校が変わっていくことのブレーキにもなってしまっています。

人間は間違えたり傷ついたりしながら成長していきます。それを忘れないでください。遠回りしてもいいのです。先回りして失敗を取り除いてやっていると、未来社会を強く生きていく力は育成されません。

私はそのブレーキを取りたいんです。先生方や大人の方々、ぜひ荘内中学校の事例を見てください。子ども達の未来のために教育を変えていきたいと、きっと思ってくださると信じています。急激なスピードで世界は変わっています。それを知りましょう。

若者のみなさんへ。

学校は小さな社会であり、社会を回すのは君たちです。学校も社会も、あなたたちがやろうと思ったら、いろんなことが出来るんです。間違ってもいい。学校のすべてのことを自分事として捉えて、自分達が生きる社会を作る経験を、ぜひ学校で積んでいってください。

それを妨げる大人がいれば、議論を繰り返して突破していきましょう。あなたたちの力で学校も社会も変えられます。未来を創るのはあなたたちです。

(編集:中村暁子/執筆:北原 泰幸)