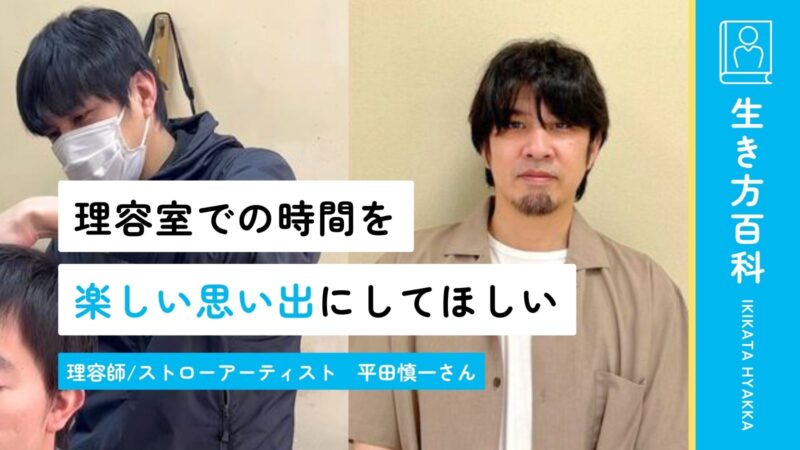

ある分野を突き詰めていく人生もあれば、関わる幅が広がっていく人生もあります。今回は、理容、ストローアート、地域おこし、教育と幅広い分野で活動されている平田慎一(ひらたしんいち)さんをご紹介します。一見、関係がないように見えるそれぞれの活動は、平田さんのどのような思いから生まれてきたものなのでしょうか。

目次

平田さんのこれまで

第1章 建部で生まれ育ち、18歳で理容の道へ

――平田さんは、建部で生まれて、現在も建部にお住まいなのですよね。

――なぜ美容系の専門学校に行かれたのですか?

その一方で、中学生ぐらいのときは、実はサラリーマンに憧れていました。父に「サラリーマンになりたいんだ」と言ったら、「お前は散髪屋になれ」と言われて。そのとき、「そうやんな」と妙に納得してしまい、理容師になるために美容系の専門学校に進んだんです。

第2章 人生の大きな節目となった30歳

――18歳から21歳は専門学校に通い、21歳から岡山市の理容室で修行をするのですね。

今振り返れば、30歳までの人生は、常に理容の仕事はしていましたが、ただ黙々と毎日を過ごしていたような気がします。けれど、離婚を機に、相手のことを考える、思いやるということについて深く考えるようになりました。地域活性化やストローアートの取り組みを始めたのは、この頃からです。

ストローでつくられた龍

第3章 自分にできる地域おこしは「自分が動くこと」

――31歳から、さまざまな活動を積極的に始められたのですね。

けれど、僕は散髪屋だから、地域に雇用を生み出すと言っても、多くの人を雇用することはできないと思いました。自分には何ができるのかを考えた結果、「常にお店にいるから、お客さんに来ていただいて情報交換がしやすい。かつ、自分自身が動きやすい」という結論に至りました。そこから、地域おこしに関して自分にできることは全部手伝おうと思うようになったんです。

――具体的にはどのようなことに取り組んだのですか?

掘り起こすという約束が建部町から岡山市に引き継がれているか、疑問に思った人たちが岡山市に尋ねました。すると、「30年間は掘り返さないということは引き継がれているけど、30年経ったら掘り返すということは引き継いでいない」という回答でした。そうならば、僕たちから岡山市に働きかけていこうということで立ち上げたのが、たけべおこしプロジェクトという団体なんです。 たけべおこしプロジェクトで動いたことで、2018年2月に岡山市長を招き、多くの方にも参加していただいて、盛大にタイムカプセルを開けることができました。

第4章 子どもの成長を願うストローアート

――ストローアートについても教えてください。

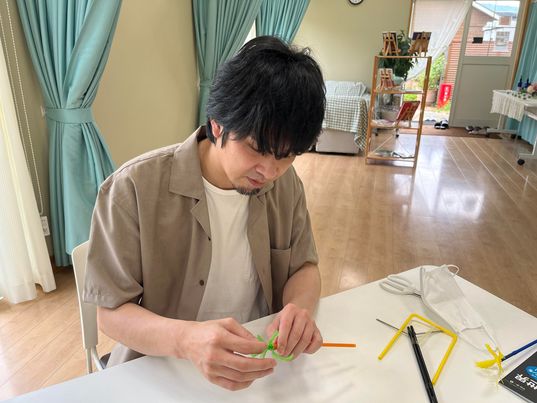

ストローアートもたけべおこしプロジェクトの立ち上げと同じくらいのタイミングで始めました。始めたきっかけは、理容室に来る子どもを喜ばせたいという思いです。僕の理容室に来てくれたお客さんのなかでも小さい子どもは、あまり知らない場所に連れてこられて不安で、泣いたり暴れたりして散髪できないことがあります。 そんな子どもたちを見ていて、理容室で過ごした時間を少しでも楽しい思い出にしてほしいと思って、何かないかと探していました。最初は、バルーンアートしようと考えたんですが、僕ビビリなんですよ。風船が割れる音がすごく怖くて。他に何かないかなと思っていたら、テレビでストローアートが紹介されていたんです。「これ、やってみよう」とストローアートを始めました。

――そこからストローアートへの熱が高まっていくのですね。

その結果、2018年に目標を2つとも達成することができました。全国放送の出演については、NHK Eテレの『Rの法則』という番組と、テレビ東京の『テレビチャンピオン極』という番組に出演させていただきました。本の出版については、ストローを製造しているシバセ工業株式会社から「本を出しませんか」というお話をいただきまして、ストローアートの作り方の本を出版することができました。

――『テレビチャンピオン極』では優勝されていましたよね!こんなに評価される平田さんのストローアートは、他の方と何か違う部分があるのでしょうか?

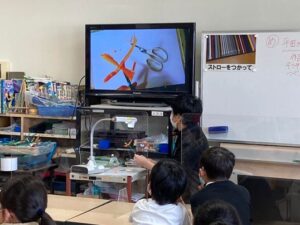

切る道具はハサミしか使いません。しかも市販のものしか使わないんですよ。そして、ストローを変形させないという意味で、熱を使わない。他の方は、はんだごてを使ったりあぶって溶かしたりして接着していたんですけど、そういう難しいことを一切しない。あとは、リアリティを感じる細かい作業が、とくに評価されたのだと思います。

――作り方にこだわりがあるのですね。

そのときに「絶対できるよ。練習したら誰だってできるんだから」と言いたいから、小学生でも扱える道具を使います。たとえば、ナイフだったら、危ないから子どもには使わせられないと考える大人もいますよね。火や熱も同じです。だから、手に入れやすい道具を厳選して使っています。

「君にはまだ早いよ、君には無理だよ」ということを絶対に言いたくないんです。

第5章 活動の場は教育分野へ

建部中学校創立50周年記念式でスピーチ

――あらためて平田さんの勢いと地域や子どもへの思い入れを感じます。今後はどんな活動をされていくのでしょうか?

以前、建部中学校で開催されただっぴに呼んでいただいてから、教育にも興味が湧いて勉強し始めました。教育について知るほど、教育こそが世界をつくっているんだなと感じます。今は、建部中学校の運営協議員でもあります。個人的には、子どもたちに「君には無理」と言わないような、子どもたちの成長を止めない教育が大切だと思っています。

――平田さん、お話ありがとうございました。

(編集:森分志学)