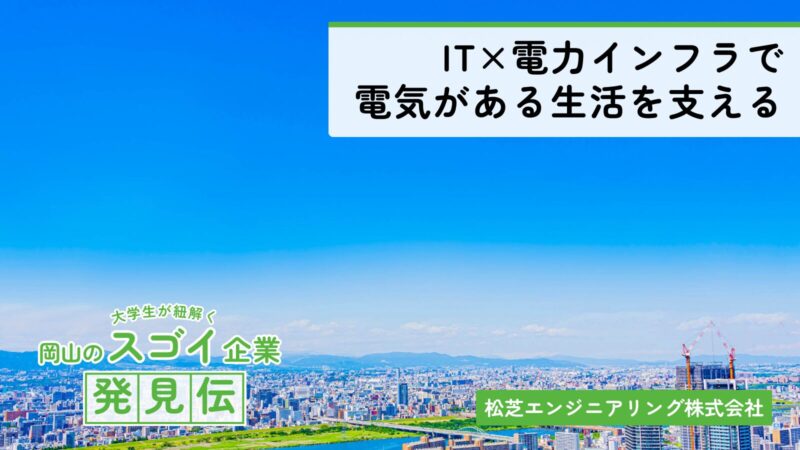

スイッチ一つでつく灯り、エアコン、テレビ、道路や鉄道、パソコンにインターネット…電気が通じてこそ、淀みなく営まれる現代社会。電気は私たちの日常生活や社会の機能を支える重要なインフラストラクチャー(基盤設備)です。

松芝エンジニアリング株式会社では、国内の電力の安定供給を支えるための監視・制御システムを開発する60数名の社員が「当たり前の暮らし」を支える誇りを胸に、新たなソフト開発に取り組んでいます。

今回は就職活動の進め方について考えている大学生の井野川さんが、会社のこと、就活のことを現役システムエンジニアのお二人に伺ってきました。

目次

松芝エンジニアリングってどんな会社?

システム部所属。電圧や電流、電力量などの状況を見える化し、画面に表示するソフトウエアを開発。現在は中部電力の電力系統の監視制御システムの開発に取り組む。

岡山県内の大学に在学中の大学生。NPO法人だっぴのインターン生として企業取材に挑戦中。

日本の電力インフラを支える安定企業

ソフトウェアの開発から品質保証、発電所や変電所のシステムのテストや運用、保守などに携わっています。

そこで電力の需要と供給のバランスをとるために、「何時何分から何時何分まではAエリアを停電」「次の時間になったらAエリアを復旧させてBエリアを停電」というスケジュールを立て、私たちが開発したシステムを使った計画停電を実施しました。

また、一般産業の分野で最先端のIT技術を磨くことで新たな軸を作り、両軸で成長を目指していけないなと思っています。

今は他社と共同開発に取り組んでいる段階でこれというものはまだまだですが、主力の電気インフラ事業を深掘りして他社との差別化を図りながら、ゆくゆくはオリジナルの製品として、一般産業分野の事業も同レベルまで引き上げ「両利きの経営」を目指していきたいと思っています。

コミュニケーションが大事!全社員と役員の直接対話で要望を実務に反映

優れたソフトウェア開発においての情報共有、プログラミングのレビュー(修正点を伝えあう)時の円滑な意思疎通のためには、コミュニケーション能力の養成が必要であるためです。

ちなみに、社内では「課長!」など役職で呼ぶことはなく、互いに名前で呼び合っています。その理由は、当社では肩書で仕事を行うのではなく、役割で仕事を行うと言う考えに基づいているためです。

社員が60数名の会社ですので社員の思いがトップまで伝わりやすく、仕事の上でも自分の意思が反映されやすい会社だと思います。これも我が社の強みの一つだと思っています。

栢村さんにとって松芝エンジニアリングってどんな会社?

0.01%の誤差が命取り!高い精度が求められる一面も

しかし、松芝エンジニアリングは勤務地が東京か岡山のどちらかの二択なので、「居住地を一つに定めて勤務し続けたい」と考える私にとっては、その点が大きな魅力でした。

苦労はしますが試験での成功は大きなやりがいになりますし、会社に貢献できているという実感にもつながります。

若手社員でも「尋ねやすく言いやすい」

「これだけは譲れない」ぶれない軸を大切に

私の場合は「SE」という職種と居住地を軸に就活をしましたが、自分の中で「これだけは譲れない」ことをある程度決めて就活に臨まれるといいかと思います。

これから就職を考える皆さんには、自分のなりたい将来像をイメージして、就活の軸を持ち、そして何でもいいので熱中できることを継続して取り組んでもらいたいと思います。

(編集:森分 志学/執筆:井ノ上 美恵子)

システム部課長。電気を供給する「自動給電システム開発チーム」と、電力インフラ以外の一般産業向けの「ソフトウエア開発チーム」をマネジメントする。