「普通」ってなんだろう。どの道を選べば「正解」なんだろう。

進路や生き方を模索する中で、そんなふうに考えたことはありませんか?

自分なりの「普通」や「正解」を見つけ拠り所にすることは、決して悪いことではないと思います。ただ、それが揺らいだり見失ったりしてしまうときも、いつか訪れるかもしれません。

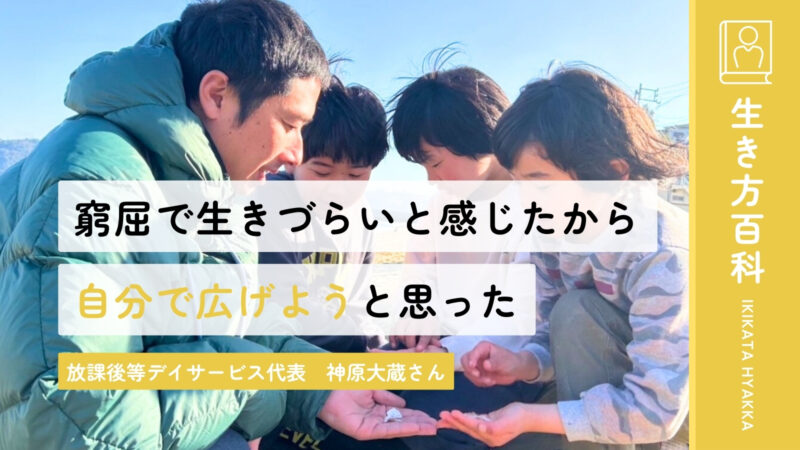

今回ご紹介する「桜が丘福祉会」代表・神原 大蔵(かみはら だいぞう)さんの考え方は、そんなときにきっと優しく手を差し伸べてくれるでしょう。

神原さんの福祉の仕事に対する姿勢や紆余曲折のある人生から、新しい世界の見方を学べるはずです。

目次

神原さんのお仕事

★神原大蔵(かみはら だいぞう)さん

一人ひとりに合わせて支援を届ける

この会社では心身の成長や発達に不安のあるお子さんのために、児童発達支援や放課後等デイサービスを行っています。また、お子さんの勉強支援のために学習塾も運営していますね。通ってくださっている方の中には、自閉スペクトラム症と診断されているお子さんも多いです。

子どもたちと科学実験をしている様子。

学校で先生が子ども達に「今からグラウンドで体育するよ!」と声をかけたとします。それは「今からグラウンドで体育をしますから、すぐ体操服に着替えてグラウンドに移動してくださいね」という意味です。 でも、言葉にない情報を読み取りづらい特性を持つ子の場合、それが指示だと受け取れず困ってしまうのです。 そうした子にとっては口頭で説明されるよりも、写真や図などで一つ一つの行動を伝えられる方がイメージしやすいことが多いので、「今から体操服に着替えます」「その次はくつを履き替えてグラウンドに行きます」「そして体育をします」とチャートにして伝えるなどの工夫が必要です。 このように、一人ひとりの特性に合わせて苦手なことの解決策を考えたり、みんなと仲良く過ごせる方法を一緒に探したりするのが、主な仕事の一つです。

世界にはもっとたくさんの価値観がある

一人ひとりの興味や特性を尊重しながら、サポートをする。

世界を広く見て、いろいろな価値観を知ろうとする姿勢を大切にしています。その方が人生の選択肢が増えるし、生きるためのスキルが上がっていくと思うんですよ。 それは、大人の私たちだけでなく子どもたちも同じです。 例えば子どもたちの目の前に一つだけお菓子があったとして、それを取り合うのか、話し合って分け合うのか。それはいろいろな価値観や物事を解決するための方法を知っているからこそ、選択していけるものなんです。その子の性格だけで決まるものではないんですよね。 だからこそ、「世界はもっと広いんだよ」ということを子どもたちにも伝えていきたいと思っています。それが未来の世代にもつながり、広く循環していけば嬉しいですね。

神原さんのこれまで

自分の「普通」は、小さな世界での「普通」

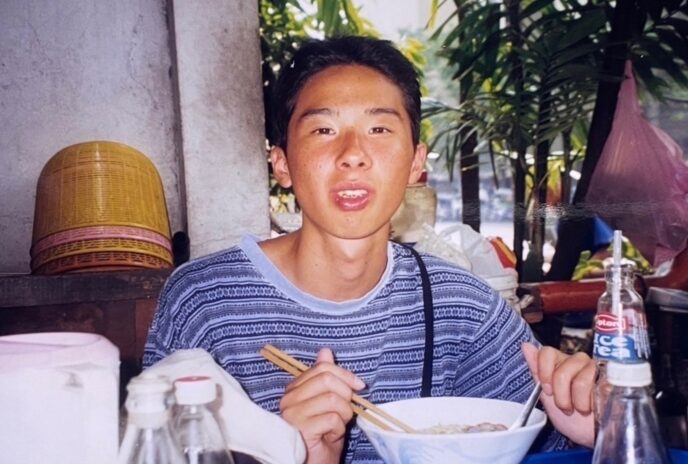

中学生と高校生のときにタイへ行ったことですね。そこで自分が持っていた価値観を覆されました。 空港に着いた瞬間、これまで感じたことの無いような雰囲気や匂い、暑さやファッション、人の活気などを肌で感じ、「日本とは全く違う場所だ…!」と圧倒されました。 驚いたのはそれだけではありません。タイには異国籍の人も多く住んでおり、街を歩けば色んな国の人に会えるんです。日本ではほとんど日本人にしかすれ違うことがなく、それが「普通」だと思っていたのですが、それはとても限られた中での「普通」でしかなかったのだと衝撃をうけました。 タイの街並みや人に触れ、彼らが日本とは全く価値基準の異なる世界で生きていることに気が付きました。そんな中で、「正解や正義は一つだけじゃなく、たくさんあっていいんだ、一つの価値基準の中で生きる必要はないんだ」と思うようになっていったんです。 それと同時に、「日本の基準に縛られていたら、生きづらいかもしれないな。それなら自分で価値基準を広げていけばいいんじゃないかな」という思いが浮かんできました。実際、この考え方は今でも私のベースにある気がしますね。 例えば、配膳のルールとして、「茶碗は左、汁椀は右に置く」というものがありますよね。これは古くから伝わってきたマナーですし大切な知識ではありますが、「誰もが必ずそうしなければならない」というものではないと思うんです。その人その人が食べやすい方法で食事を楽しんだらいいんじゃないかなって思っています。 そんなふうに、子どもたちと接するときも柔軟に考えるようにしています。

タイでの経験が、神原さんの価値観を大きく変えた。

心身の不調を機に福祉の分野に転身

いえ、実は最初は全く違う分野に進んでいたんですよ。 中学の頃に、環境に優しい再生可能エネルギーの映画を見たことがきっかけで、「こんなものを作れるようなエンジニアになりたい!」と思ったんです。そこから技術系の高校と大学に進学し、エンジニアリングを学んでいました。 卒業後も技術開発の分野で働きたいと思い、就職活動に臨んだのですがことごとく不採用になってしまって。 困った私は大学の就職課へ相談に行きました。すると「あなたは営業の方が向いているんじゃない?」と言われて。戸惑いはしましたが、営業職に方向転換を決め、「せっかくなら営業のスキルを極められるところで仕事がしたい!」と、証券会社に入ることを目標にしました。 結果、無事に証券会社に就職。意気込んで仕事を始めたのですが・・・実際に働き始めると、これまで自分が学んできたこととあまりにかけ離れており、分からないことだらけで困ってしまったんです。さらに、配属先が私の聴き慣れない方言を使う地域で、日常的な会話でも上手く聞き取ることもできず。嫌なことは重なるもので、4年間付き合っていた彼女にも振られてしまって。 新入社員というだけでただでさえナイーブなのに、つらいことが重なり、私は心身ともに疲れ切ってしまいました。頭痛や胃痛で苦しむようになり、結局証券会社の仕事を辞めることになりました。

しばらくの間、証券会社を辞めて次の仕事をどうするか悩んでいました。そのとき、「エンジニアでなければ、心理士・カウンセラーになりたい」と高校生の頃に考えていたことを思い出したんです。 当時は結局エンジニアになる道を選んだのですが、「体調不良で仕事を辞めた今こそ、心理学を学び直す機会なんじゃないか」と思うようになりました。 その思いを後押しするかのように、たまたま行ったボランティア先の方から「あなたはすでに大学を出てるから、養成施設に入れば精神保健福祉士っていう資格が取れるよ」と言われたんです。それが決め手となり、専門学校に行って学び直すことに決めました。

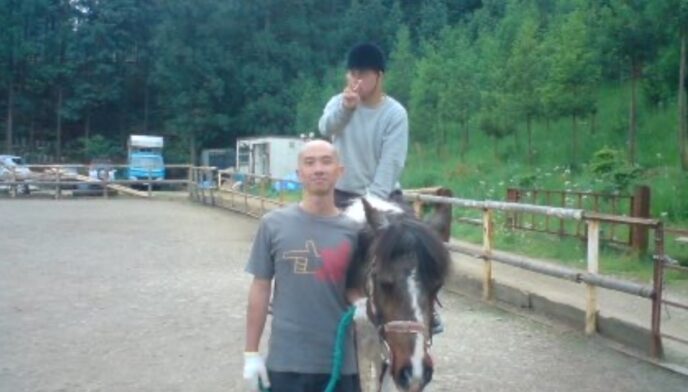

障がい者乗馬センターでのボランティア。

馬に乗ることで姿勢が良くなったり筋肉がついたりすることに加え、セラピー効果も期待できる。

関わっている目の前の人が変化していくよろこび

卒業後は、成人向けの事業所で働き始めました。 そこは、自閉スペクトラム症の中でも特に癖の偏りが強い方々が通っているところでしたね。言葉がうまく伝わらずにフラストレーションを感じさせてしまうことも多く、最初は大変でした。 でも、その人の癖に合わせた関わり方や伝え方をしていくと、不満や不快感を露わにする行動も減り、さらには喜んでくれることも増えていったんです。関わった目の前の人が変化していく姿を間近で見ることができ、とてもやりがいを感じました。このよろこびは、福祉の仕事ならではですね。 ただ強く身についてしまった癖のような行動を、大人になってから変えていくことには難しさも感じました。そうした中で、「やっぱり子ども時代って大事なんだな」と思うようになり、子どもに対する支援にシフトしていこうと考えました。 とはいえ昔の私は、そんなに子供好きではなかったんです。なんなら30歳手前くらいまで「自分は子どもはいらないし、結婚もずっとしない」と言っていたくらいなんですよ。

若いころの想像とは全く違った、子どもたちと過ごす楽しい毎日。

成人向けの事業所を辞めた後は、子供向けの支援をする団体に入り、立ち上げスタッフとして活動しました。現場でお子さんたちと向き合うことに加え、組織運営にも携わることができ、いろいろな経験を積むことができましたね。 福祉の仕事を10年ほど続けた後、桜が丘福祉会を立ち上げました。 もともと大学生の頃から「いつか起業したい」と思っていたんですよ。ただ起業の内容やジャンルは決めかねていて、ずっとビジネスの種を探していたんですよね。福祉の仕事が自分に合っていましたし、いろいろな経験を積み「これなら自分でもやっていけるぞ」という自信が生まれたので、挑戦しました。 会社経営は初めてだったので悩むこともありましたが、大きく苦労することなく自分なりにやっていけていると思います。

一つは、これからも楽しく仕事をしていくことです。 若いころは、50歳くらいになったら仕事を辞めて南の島で遊んで暮らしたいと思っていたのですが、今では仕事をしている方が楽しいですね。この仕事は、サービスを届ける相手もハッピーになるし、その人を見ることで自分もハッピーになれるんです。 また私は、本業のほかにも、町内会や里山の手入れなどの地域グループにも参加しています。そんな私を見て「神原さん、ずっと働いてるね」と驚かれることもあるのですが、私としてはずっと楽しんでいる、遊んでいるような感覚なんですよね。こんな活動を、これからも続けていきたいなと思っています。

町内会の活動も遊ぶように楽しむ。

もう一つは、次の世代の人を育てることですね。 私も歳を取ってきて、例えば鬼ごっこをしていてもすぐ息が上がってしまうんです(笑)。だから今度は、自分の代わりに子どもたちと楽しんで過ごせる人を育てていきたいです。そうして、良いサイクルが生まれ、ハッピーな人たちが増えていけば嬉しいです。

若者へのメッセージ

正解を探す代わりに、たくさんの価値観に触れ、自分なりの指標を見つけていってください。 私自身、中学生や高校生の頃は、「何が正解なんだろう」とよく悩んでいました。でも、やっぱり人生に正解はないんです。今は、「どうやったら自分や仲間がわくわくできるかな」ということを指標にして生きています。 正解ではなく、自分なりの指標を探していく方が楽しいと気が付いたからです。 そのためには、いろんな人と関わって、たくさん揉まれて、広い世界を知ってください。もちろん無理はしなくていいので、自分が心地のいい方法でたくさんの価値観に触れていってほしいなと思います。

(編集:有澤 可菜)