教育に携わる職業と聞くと、まず思い浮かぶのは学校の先生。しかし、実際は様々な立場の人が教育に関わっていて、塾の先生もそのひとつですよね。この記事では、学塾 誠和学舎の塾長である高山和成(たかやまかずなり)さんを取材しました!

目次

高山さんのお仕事

学校の勉強以外の学びもつくる

——高山さんはどんなお仕事をされていますか?

——誠和学舎はどんな場所なのですか?

——「探究学習」って具体的にはどんなものですか?

探究学習では、一つの答え・一つの思考プロセスに決まっている問題ではないものをテーマに学ぶことが多いです。

社会に出てから必要になるのは、難しい課題に挑戦する力や一つのことに継続して取り組む力だと思っています。この力は、学習指導要領に沿った内容を一斉授業の型で一律に教えていく以前の学校教育の形では、どうしても身に付きにくい。そこで、探究学習を用いて、知らないことを深めていく楽しみを知ってもらいながら、非認知能力と呼ばれる目に見えない力を養成するのです。

正解を決めつけないように

——働くうえで大切にしていることは何ですか?

出てくる答えって、常にベスト(best)じゃなくモアベター(more better)なんです。「より良い」であって「最も良い」普遍的な答えではない。モアベターが次のタイミングではまた存在するから、出てきた正解を「いついかなる場合においても正解だ」とは思わないっていうことがすごく大事だと思っているんです。

めっちゃ仲良しだと思っていた親友に裏切られた、みたいなことって人間関係の悩みでよくありますよね。今は親友だと思い込んでいるだけで、次の瞬間から親友じゃないなんてこともザラにあるわけですよ。何が起こるかわからないから、ものごとを自分の目でその都度判断していくスタンスの方が楽に生きていけると僕は思っています。

——起業して一番良かったことはなんですか?

塾を始める前は一人で家庭教師をしていたんですが、生徒の家に入ってすぐにお礼を言われ、勉強を教えた後に生徒に言われ、親に言われ、帰る時にも言われ。ありがとうと言われることで生まれる日常の喜びは、雇われて仕事をする人よりも大きいと僕は思います。

小さい目標を立て続けてクリアしていく

よく「大きな夢を描くことが大切だ」とか言われていますよね。もちろん夢が原動力になる人もいると思いますが、僕はそうではないと思っています。衝撃的な出来事がきっかけで自分の使命が見つかる人もいると思うんですけど、僕は絶望するほど困ることはなく、普通に人生を送ってきたので、大きい夢を持たないといけなくなるような事情があまりないんですね。

——高山さんの原動力ってなんですか?

自己実現のスタイルには二種類あると思っています。一つは、真っ白のキャンバスに下書きをするように大きな夢を持ってから、それに丁寧に色を塗り、良い人生を描いていくスタイル。もう一つは、とりあえず細かく細かく好きなものを描いていって、どんな風になっているかはわかっていないけれど、最後に全体を俯瞰してみたら「自分の人生ってこんなものになったんだ、すげぇ」というスタイル。

僕は後者ですね。大きい夢は別に持ってなくて、今やらないといけないこと、できたらいいなと思うことを一生懸命やる。乗り越えられそうだけどまだできていない目標を、ひとつひとつこなしていく。小さい目標をクリアしていくこと自体がモチベーションになっているんだと思います。

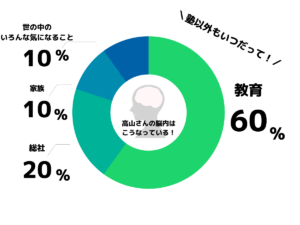

高山さんの脳内

脳内グラフとは、高山さんの頭の中を垣間見て、その割合を数値化したもの。どんなことを日々考えているのか聞いてみたいと思います。

教育 60%

総社 20%

——総社以外の場所での起業は考えなかったんですか?

よく「総社のこと大好きなんですね!」と言われます。もちろん好きなんですが、実はそうではないのです。たしかに、総社愛は他の人よりはあると思いますけど、総社を愛しているからというだけでやっているわけじゃなく、総社が自分のホームとしてやりやすい場所だからやっているんです。

家族 10%

——仕事とプライベートがくっついてる、みたいな状態は苦にならないんですか?

世の中のいろんな気になること 10%

僕が本や人の話から得る知識は「いかに若い人たちに還元していくか」という意識でインプットしています。僕というフィルターを通すと、何らかの「教育資源」として若い人に還元される。興味があるアンテナをいろんなところに張っておくために10%の容量を使っています。

高山さんのこれまで

第1章 とりあえず教育…?

小学校の文集には考古学者になると書いてました。隣の席の男の子が考古学者って書いていたのを真似して。中学生のときは中学校の先生になると書いてました。中1の時の先生が好きだったから書いただけなんです。だからこの頃はまだ、職業について何か考えがあって書いてるわけじゃなくて。多分、将来の夢はなかったんだと思います。

高校のときは、とりあえず教育学部に行こうと思ってました。絶対先生になりたいわけじゃないけど、文集には先生になると書いたし、とりあえず勉強はしていました。結局、岡山県立大学への推薦があると先生から言われて進学したんです。

ところが大学に入るまで、僕の学科では教員免許が取れないことに気づかなかったんです。でも、それに気づいたとき、あまりショックは受けませんでしたね。そのくらい高校のときは何も考えてなかったんです。

第2章 劣等感に気づく

大学は、家から近く、友達が多いという理由で決めてしまいました。でも入学してみると周りには、多様な考え方を持ち、自分自身が何をしたいかを基準に勉強や活動をしている学生がたくさんいました。その時に、劣等感というか、「自分とは何か違う」と思ってました。

第3章 師匠と運命の出会い

少し話は戻るんですが、高校3年生のとき総社にある雑貨屋のオーナーに出会いました。その方が僕の師匠です。

師匠からは「エスカレーター式の進学で本当に幸せになれるのか?」「君は何のために生まれてきたのか?」「仕事って何のためにすると思う?」みたいな質問をたくさん浴びせられたんです。そのとき僕は答えることができなかった。そんなこと考えずに生きてきたので。でも師匠のおかげで自分の将来について考えるようになりました。

大学進学後もお店を起業した師匠から話を聞いていくうちに、僕も起業したいと思うようになりました。同時に、大学で学んでいることが必ずしも自分のやりたいことではないと気づいて、少しずつ大学にも行かなくなったんです。「自分は起業するんだ!」というテンションで残りの大学生活を過ごしました。

第4章 アルバイトにドハマりして

大学は、必修科目の単位を落とし、4年間では卒業できないと分かってから、中退を考えてました。卒業式のときに、僕は退学届を出して少し早めに”自主卒業”するっていう形で退学しました。単位を落としたのは、そもそも大学に行けなかったからなんです。

というのも大学2年で始めたマクドナルドのバイトにドハマりしてまして…

マクドナルドのバイトは人材育成やマニュアルがしっかりしていて、それが尋常じゃなく面白かったんですよ。だんだんバイトに入る時間が長くなり、終わるのが22時から0時、深夜2時になり、朝起きられなくて大学に行かなくなりました。退学してからの半年間のフリーター生活も、バイトで食いつないでました。

第5章 将来困る子どもを増やしてたまるか!

半年間のフリーター生活の後、アパレル系の企業に就職しました。僕は営業職をしたかったんですが、配属はアパレルショップのスタッフでした。それが本当に向いていなくて…。服を畳みながら、「自分は何のために大学を辞めたんだっけ」とか「こういう仕事がしたかったんだっけ」と、常に考えていたんです。せっかく師匠から豊かな人生について考えるきっかけをもらったのに自分は何をしてるんだ、みたいな。

同時に、大学生になってから自分の生き方を考えても遅いよなと思い、もっと早い段階で学校では教えてくれないことを知れば、僕のように困る人間が減るんじゃないかと考えました。

小中学生に伝えるために何かできないかと思って、家庭教師を始めました。僕は教員免許も持ってないし、塾のために場所を借りたり人を雇ったりするお金もなかった。だからといって大手の家庭教師サービスでは、自分の伝えたいことは伝えられないと思ったんです。そこで、まずは自分で家庭教師をやろうと決め、起業しました。

第6章 子どもたちに伝えたいこと

最初のお客さんは、うちの祖母の友人のお孫さんでした。最初の面談で僕は、「ただ成績を上げる方法だけではなく、これからどんな人生を送っていくか、どういう風に生きれば幸せかということも伝えたいんです」と、本人とお母さんに話しました。

その後、生徒の人数が増え、25歳の時に家庭教師から今の塾の形態になりました。今でも、このメッセージは変わらず子どもたちに伝えています。

(編集:森分志学)

また、総社商店街にある古民家を拠点にしたNPO法人総社商店街筋の古民家を活用する会の副理事長や、集落支援を行うNPO法人みんなの集落研究所の執行役もしています。

それから、不登校の小中学生の支援にも関わっています。