子育てって大変そうと思われる方も多いのではないでしょうか。1人の力でどうにかなるものでもなさそう。

この記事では、子育てをサポートするボウズ満恵(ぼうずみつえ)さんの生き方に触れていきたいと思います!

目次

ボウズさんの活動

子どもをもつお母さんのサポート

――ボウズさんは何している人ですか?

――具体的には最近、どんな活動をされていますか?

春先には、学校が一斉休校になりました。子どもたちは大喜びでしたが、親は不安が募ります。勉強時間が少なくなることはもちろん、家での学習リズムや生活リズムが崩れてしまいます。親子喧嘩が増えたという声も聞きました。小学4年生から中学3年生までの塾に通っていない子を対象に、オンライン学習を始めました。先生には、アルバイトの少なくなった大学生などに協力してもらっています。

子どもの教育などに関わるNPOが集まって「おかやま親子応援プロジェクト」を立ち上げました。このコロナ以降に始まった活動は、「育ちを止めるな」を合言葉に、協働したり、クラウドファンディングでお金を集めたりしながら続けています。

個人としては、学区のPTA会長をしています。

そのほかに、平成30年7月豪雨をきっかけに防災士の資格を取りましたので、町内の防災部長に任命していただきました。地元小学校の4年生に防災の授業をさせていただいています。

空いた時間を使って、スポーツジムで走ったり腹筋したり、ストレス発散とダイエットを兼ねて身体を動かしています。

大人だって子どもだって一緒

子どもは自分で好きな教具を選んで活動します。教具は「感覚」「言語」「算数」など5つの分野に分かれていて、大人は使い方を教えてあげるだけ。子どもが自分で好きな教具を選んで遊びます。子どもによって、遊ぶ教具と遊ばない教具がわかります。得意なこと、不得意なことが見えてきます。不得意なことは無理にやらせません。大人も子どもそれぞれの得意なこと、不得意なことがわかるとなんでこの子はできないのだろうと悩むこともなくなります。

――活動の中でどんなことを大切にされていますか?

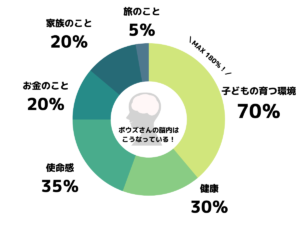

ボウズさんの脳内

脳内グラフとは、ボウズさんの頭の中を垣間見て、その割合を数値化したもの。どんなことを日々考えているのか聞いてみたいと思います。

70%―子どもが育つ環境

どの子どもにも当てはまるベストな環境って1つの答えがあるわけではないですよね。理想は、どんな家庭や状況にあったとしても、その子どもが自分自身のことを幸せだと感じられること。夫婦喧嘩の絶えない家庭に育ったとしても、祖母がいつも気に留めてくれているだとか、学校に行けば友達がたくさんいるとか。

色々な相談を持ちかけられます。みんなそれぞれ違うので、悩んでいることも違いますよね。特に少数派になってしまう子は、悩みを打ち明けられないこともありますよね。

私の住んでいる地域は、保育園から中学校までずっと一緒。子どもも親も、みんな顔がわかるようになります。最近は、よその子からも相談されます。通学の時に、列に並んでくれない子がいるんだけど、どうしたらいいだろうか。女の子でもスカートじゃなく、長ズボン履いて学校に行きたいなど、様々です。

Mohamed HassanによるPixabayからの画像

私は、よその子もみんなうちの子って感覚ではいます。うちの子は、家庭以外では、よその子たちの中に社会がある。よその子たちにお世話になっているんだと思うと、よその子だから関係ないなんて言えませんよね。

子どもからだけでなく、親御さんからも相談を聞かせてもらうことがあります。子どもが不登校気味だという悩みや、仕事をしながら子育てする難しさなどを聞きます。習い事への送迎をするお母さんも多いのでしょうね、仕事を優先させるかべきか、子どもの送迎を優先させるかのようなどっちとも言い難い相談もありますね。

30%―健康

心がけているのは、睡眠。嫌なことがあったら、早い時間からでも寝ます。もちろん、身体を動かすことも好きですし、食べることも好きです。ちなみにカレーライスが大好きです。1日3食・毎日でも食べられます。

35%―使命感

どの活動においても、「何のために?」は常に意識しています。人に会っていろんな価値観を知ると、自分自身がブレブレになり落ち込むこともあります。自分の土台となる部分を見つめ直す。毎日のように問い直しています。私は、「なんで今これをしているのだろう」と自問自答です。

答えの一つとしてあるのは、私自身が子どもと一緒に、育ち直しをしています。私が子どもの頃にしなかったこと、できなかったこと、してもらえなかったこと、してほしかったことを、子どもと一緒に考えて実践する。

20%―お金のこと

20%―家族のこと

うちの家庭は、少しだけ変わっているかもしれません。お父さんは、一緒にご飯を食べる機会が少ないです。帰りが遅いとか朝が早いからではありません。お父さんは一人、自分の食べたい時に自分のペースで食事を取ることが多いからです。

お父さんは、みんなで食べるのが苦手なんですね。苦手なことは無理にすることないですよね。その様子を責めたりはしません。お父さんが子どもたちを大事に思っていることは、伝わっているからです。子どもたちは、お父さんや家庭の状況を不幸だなんて思っていません。そんなことより、お父さんって「存在」が大切なんだなと感じます。

5%―旅のこと

今は海外旅行に行けませんが、いつか子どもと一緒にアフリカ大陸に行きたいですね。動物園ではない本物の動物たちを見せてあげたい。

——結果的に180%になりましたね。100%では収まり切らないということで(笑)

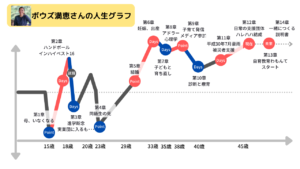

ボウズさんのこれまで

次に「人生グラフ」を作ってみたいと思います。人生グラフとは、生まれてから今日まで、さまざまな出来事によるご自身の気持ち・運気の上がり下がりを可視化するグラフです。どんな指標でもよいので、これまでどんな人生を歩んできたのか聞かせてください。

第1章 大人になりたくない

私が中学3年生の時、朝起きたら母と妹がいませんでした。

四つ上の兄と当時3歳の妹。自営業の父は、仕事がうまくいってなかったようです。家庭内で暴れることもありました。父は家族に厳しい人でしたので、家の中にいつも緊張感がありました。ただ、当時はそれが普通でした。今思えば、安心できる環境ではなかったですね。

すぐに、妹だけ戻ってきました。そこから私は、妹の保育園の準備をし、ご飯を食べさせて中学校に通う日々となります。

結局、このタイミングでは両親は離婚しませんでしたが、親戚の人たちがよく家を訪れるようになります。親身に優しい言葉をかけてくれます。一方で本人たちがいないところでは悪口に聞こえる言葉も吐いていました。中学生の私には、わからない・気付かないと思ってのでしょう。

大人を信用できなくなり、大人になると同じようになってしまうのかと思うと、大人になりたくないと思うようになりました。

第2章 スポーツで居場所を

誰も信じられなくなった私でしたが、スポーツすることで救われていました。

高校に進学し、ハンドボールに夢中になります。大人になりたくないと思っていた私の居場所を作ってくれたのは、スポーツで出会う大人たちでした。どうせ大人になるなら、私も先生になって居場所のない子どもの味方になろうと考えるようになりました。

ハンドボールは7人の競技。私は花形のポジション、シュートをどんどん打って得点を取るエースポジションでした。インターハイに出場し、ベスト16まで勝ち上がりました。

JeppeSmedNielsenによるPixabayからの画像

第3章 自分らしく生きられない

高校を卒業するタイミングで、両親は離婚します。時代はバブル経済が崩壊し、父の会社は倒産に追い込まれます。そんな中でしたが、私は大学進学する予定でした。

私は本当に大学に行っていいのだろうかと、不安になり母に尋ねました。反対まではしないものの、賛成ではない母の思いをくみ、私は大学進学を自ら諦めます。

今思えば、何がなんでも行かせてほしいと言えばよかったと思います。この頃の私は、自分のことより他人のことを優先させる、自分らしく生きることができない人間でした。

進学を諦めた私は、就職することにします。ハンドボールの実績を評価してくれた熊本県にある実業団で1番強いチームに入りました。離れて暮らすようになった母から、毎日のように電話が鳴ります。小学2年生の妹と二人暮らしの母は、生活の厳しさを毎日、毎日、私に話します。

せっかく来た熊本でしたが、帰らなきゃいけないような気持ちになり、1年たった頃、岡山に戻ることにします。ここでも、自分の人生より母の気持ちを優先してしまいます。

第4章 友達の死

岡山に戻り、母が始めた清掃会社のお手伝いをしながら生活していました。戻ってきた数年後、23歳の時でした。高校時代の同級生で仲の良かった友人が、自ら命を絶ってしまいます。私たちは、一緒に学校に通った仲でした。

彼女が書いた遺書には、私の名前がありました。私が何か原因だったわけではありませんが、気付いてほしかった、助けてほしかったのかなと思うと胸が苦しくてたまらなくなります。生きること、命について考えることが増えました。彼女に対してもう何もしてあげられないですが、心の中で整理をする時間に多くを費やしました。

この頃から私の生き方も変わってきます。「大人になりたくない」と強く感じていた頃は、他人はみんな裏切るものだ思っていました。だからこそ、本心は言葉にしない。他人に合わせて生きてきました。彼女の死をきっかけに自分を振り返って考えるようになり、私自身を大切にしなきゃいけないなと考えられるようになっていきます。

自分の気持ちは言わなきゃ、誰もわからない。本心を言えば、誰かを傷つけるのではないかと思いながらも、本当はわかってほしい、本当は他人から好かれたいと思っている。傷つけたくないのは、自分自身であることに気付いたのでした。

もちろん、簡単ではありませんでした。傷つくことは怖いことですが、少しずつでも自分の気持ちを伝えようと変わっていきました。この経験があったからこそ、ただただ話をそばにいて優しく聴いてあげられる大人になろうと思っています。

第5章 出産でスタートしたもの

29歳で結婚します。

結婚するまでの私は、嫌われたくないという思いを持ってお付き合いしていました。なので結局最後はフラれていました。自分らしく生きることがなかなかできず、悩むこともありました。

結婚を意識するようになった年齢で出会った夫には、やりたいこと、行きたいことを伝えることにしました。これまで相手の決めたことを歩んできた人生でしたが、結婚をきっかけに自分で人生を決められるようになっていきます。

結婚して2年が経ちました。子どもができることは自然なことだと思っていましたが、私が妊娠することはありませんでした。子育てをしたいいう選択をし、病院に行くことにしました。結果的には、子どもを授かることができました。生まれてきたことは、当たり前ではありません。奇跡だと思います。そして生むことはゴールではなく、生まれてからがスタートだということも気付かされました。

第6章 子どもと一緒に、育ち直し

私の新しい人生が始まりました。33歳で出産。子どもに会えたときは、生命の尊さを改めて感じました。

2年後には、二人目の出産をします。

初めて母親になったお母さんは、当たり前ですが初めてのお母さんです。子どもをどうやって育てればいいのだろうと不安になるものです。私は、私が子どもの頃、どうやって育ててもらったかを考えてみることにしました。

私の場合、父も母も近くにはいませんでした。多くの時間は、祖母と一緒でした。両親からどんな風に接してもらったかは、ほとんど記憶がありませんでした。

こんなケースを思い浮かべてみてください。子どもが「学校に行きたくない」と言ったとします。私が子どもだった頃、「学校にいきたくない」と私が言ったら、父や母はどんな声をかけただろうかと思い出してみます。そもそも私は口に出して言えませんでしたので、思い出しても記憶はありません。では、私はどうしてほしかったかを考えるようにしました。

私自身の「育ち直し」をすることにしました。子どもが「学校行きたくない」と言えば、私が同じシチュエーションなら、なんて声をかけてほしかったのかを考えてみます。私なら「行かなくていいよ」と言ってほしかった。かけてほしかった言葉を、自分の子どもにもかけるようにしました。

子どもが「母乳を飲ませても寝てくれない」「友達のおもちゃを奪ってしまう」など、どうしたらいいか分からず、実母に相談したこともありました。母は、私を責めました。「あなたのやり方が悪い」、「もっとしっかりみてあげてないとダメよ」と。どうしていいか分からず、悩んで相談したのに怒られてしまい、落ち込むこともありました。

この時もまた同じことを思うのです。どんなお母さんも初めは母親の初心者。「私なんかが親になっていいのだろうか」と不安になることも多い。日々、想像していないことが次々と起こります。もちろん、ママ友と情報交換もできるし、共感できることもストレス発散にもなります。ただ、悩みの多くは解決しませんでした。

この頃から、安心して話を聞いてくれる場所があれば、もっと子どもに優しくなれるのではないかなと考えていました。

第8章 子どもは、私のものではない

子育ては、悩みが尽きません。

ある日、アドラー心理学と出合いました。

問題行動をする子どもがいるとします。

例えば、ものを壊すとか。

ものは壊してほしくないですよね。

だから問題だと思っています。

でも、問題だと感じているのは誰でしょうか?

母親の私です。

子どもの行動が本当に問題なのでしょうか?

子どもにはものを壊す理由があります。そこにフォーカスせず、ものを壊す行為だけをやめさせようとしてしまっていませんか。

良い子に育ってほしいと親は、一生懸命になる。良い子とは誰にとって良い子でしょうか?

母親の私です。

私が、子どもの気持ちとは関係なく、コントロールしようとしていただけだということに気付きました。

当たり前ですが、子どもは私のものではありません。もちろん、敵でもありません。子どもは、自分の思うようにしてくれません。そんな時、いつもこの考え方に立ち戻るようにしています。

変えられるのは子どもではなく、自分だけ。

skalekar1992によるPixabayからの画像

第9章 子育てをするママへ

長女が5歳になる頃、地元の新聞社が主催する「子育てママ向け発信メディア」の立ち上げに参加しました。ママたちの茶話会を開いたり、ママに役立つ情報を発信したりと活動を広げていきました。

ママ友と賑やかに始めた活動でしたが、編集長という立場も頂き、自分の経験や知識を他の子育てママに生かしたいと思うようになりました。

第10章 診断結果

長男が5歳になる時、保育園の先生からの一言で異変に気付きます。集団生活の中で、先生からの一斉指示だけではうまく理解できない場面がありました。理解はできるけど、理解までに時間がかかる。なんだかモヤモヤした気持ちを抱えているのは嫌だったので、病院に行ってみました。発達障がいがあると診断されました。

先生からは、語彙力が少ないと言われました。小学校に進学するまでの約1年間は、言語療育に通いました。そして、お家でコツコツと二人三脚。やればやるほど、言語の取得率はどんどん上がりました。平均以上の結果が出るようになり、うちの子は発達障がいだと諦めるのではなく、筋トレのようにコツコツやれば成果が出ることがわかりました。

第11章 ママの目線で被災者支援

平成30年に衝撃が走ります。すぐ近くの場所の目を覆いたくなる状況が、テレビの画面に映し出されていました。東日本大震災の時も、同様にテレビ知りましたが、何もできないままでした。

今回は私にも何かできる、何かしなきゃと友人たちに連絡を取りました。真っ先に頭に思い浮かんだのは、子育て中のママでした。

被災地には、全国から物資が届きます。みんなが困っているので、みんなが使えるものが届きます。私たちは、みんなではなくみんなに入りづらい人に注目しました。赤ちゃん用のミルクは届いてもアレルギー対応のものはなかったり、紙オムツは届いても大きいサイズの紙オムツはなかったり、ママだからこそできる支援を考えました。

被災地には、同じものが大量に届けられ、結果余ってしまうという現象があります。私たちが届けたい相手は多くはありませんが、支援がないと困ってしまう人には違いありません。連絡手段としてLINEを使い、足りていないものを必要な数だけ直接届けることにしました。活動を知ってくれて、サポートしたい子育てママも増えていきます。「サンサポートオカヤマ」と名付けて活動を続けました。

約1年、物資の支援を続けました。その後はコミュニティ支援にシフトしていきます。住んでいた場所に、住宅の立て直しをしている間は、真備町を離れている人がほとんどです。どこかに集まってもの作りをしたり、茶話会を開いたり、一緒にいる時間は心を穏やかにしてくれます。真備町内に空き地を提供していただけることになり、プレハブ小屋を販売する企業の協力で拠点を作ることもできました。

被災者支援は国や行政の役目だと思いがちですが、私たちのように子育てママでもできることがあります。企業の協力など連携することが重要だと実感しました。

第12章 普段から、ママはつながっている

被災地のママたちとつながりができ、被災地を支援するママたちともつながり、結局、災害が起こる前からつながっていればいいいのでははないかということがわかりました。災害や防災のためだけではなく、日々の子育てのことなど話ができる場を作ることにしました。

教育や福祉という分野は、どうしても行政に求めることや頼ることが多いのが現状ですが、十分であるとは言い切れない。だからこそ、民間の活動が助けられることもあります。

災害の時に感じたように、緩やかにママがつながり合い、時に支え合いながら子どもと一緒に生きていく世界を実現していきます。

(取材・執筆:松原 龍之、編集:森分 志学)