まず困ったら最初に相談する地域のかかりつけ医さん、皆さんの町にもいらっしゃいますか?

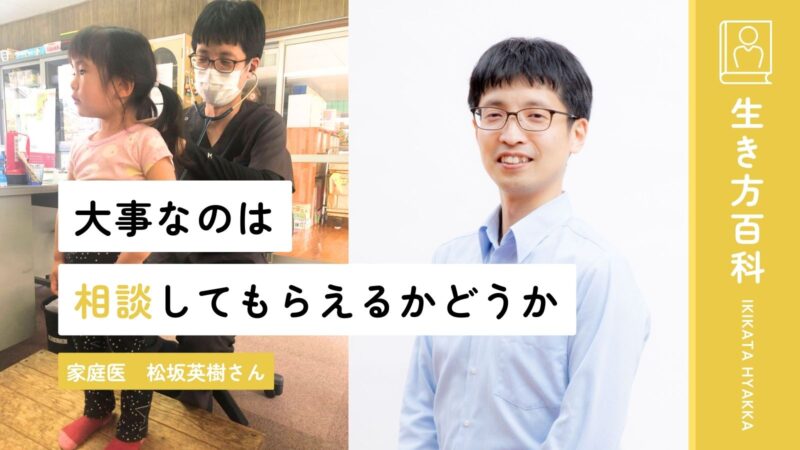

この記事では、家庭医の松坂英樹(まつざかひでき)さんの生き方に触れていきたいと思います!

目次

松坂さんのお仕事

地域のかかりつけ医

——家庭医ってどんなお医者さんなんですか?

——何か健康に関して気になった時に、まず相談できるお医者さんなんですね。

——専門医とは患者さんとの関わり方・やりがいに違いはあるんですか?

それに対して家庭医は、例えば農作物がしっかり育つように雑草をとったり水をあげたりするように、心筋梗塞にならないように予防を行い、原因となる病気の治療をおこなったりします。また、クマが出たら早く気づいて対応するように、心筋梗塞が起きた場合に的確に判断し、疑われる場合はすみやかに専門医に紹介していく立場です。

また、自然に四季があるように、子どもが成長していく中で風邪を引いたり予防接種をしたり、年配の方が通院から在宅医療に変わり、最後は家で看取り、その後も同居家族との関係が続いたり。そうした長い流れの中で生きていますから、一度で大きな達成感を得るのではなく、「ああ、あの小さかった子がもう高校生になったのか・・・」と、良い映画を観るようなじんわりとした喜びが得られる、そんな仕事です。

——特定の病気を中心とした関わりではなく、長い流れの中で関わるんですね。

——患者さんの満足度も高くなりそうですね。

例えば、「アレルギーの検査をしてください」と来院した母子が来た場合に、僕たちは「その検査が本当に必要なのか」という話をします。来院された方の満足度だけ満たしたいならば、そのまま検査すればいい話です。でも、精検査の意味や目的を考えたときに本当に必要なのかというと、そうではない場合もあるからです。

要望を聞いて、出来る範囲を示し、こういう方法があるよという提案を行う、そうしたコミュニケーションに時間を割きます。納得いかないままでは治療は続かないですから、よく話すことが大事なんです。そうした関わりはとても難しくもあり、また楽しくもあります。

園医や校医としてのお仕事も

——診察以外のお仕事は?

——と、とてもお忙しそうですね。

一人ひとりの患者さんに向き合い、丁寧に関わることで「こんなに話を聞いてくれたよ」「子どもがあまり泣かなかったよ」という言葉が広がる。それが経営の安定にもつながります。患者さんに来てもらうために、病気になる人を増やしてはいけませんから(笑

また園医や学校医は定期的な健診がメインなので、その時期はとても忙しくなります。その他に学校保健委員会で保護者の方や先生と年に数回合う機会があり、医療的なアドバイスやみなさんが感じている医療や健康に関する疑問に答えたりしています。

もちろん一つひとつをしっかりとこなす必要があり、体は一つしかないので、日々の外来もあると、今はそれ以外に時間を作るにはなかなか難しいです。

高校の看護専攻科で授業も行う

——看護専攻科ではどんなことを教えているのですか?

——針金で!?そのココロは?

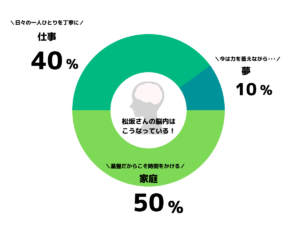

松坂さんの脳内

脳内グラフとは、松坂さんの頭の中を垣間見て、その割合を数値化したもの。どんなことを日々考えているのか聞いてみたいと思います。

家庭50% 大切にしたい基盤

——素敵なパパですね!

仕事40% 開業したてのクリニックの経営

コロナ禍で小児科の外来患者が全国的に減少したり、緊急事態宣言による域外移動の制限など、社会情勢も変化し続けています。しかし、蒜山や新見市・美咲町など、遠方から受診してくださる方もいて、患者さんのニーズや、新型コロナウイルスが人の流れも影響を与えているのを実感しています。

もちろん、クリニックの経営は丁寧な患者さんへの対応をーつひとつしっかりと行っていくことが大切ですから、まずしっかりとそこに時間を割いた上で経営や人事など開業医として考えなくてはならない仕事を行います。

夢10% ワークショップや不登校支援

しかし、新型コロナウイルスの影響が大きく、今は人が集まることはイメージしづらいですよね。現実的にどうしていくかはまだまだはっきりしていないですし、現在のマンパワーでは始められるタイミングではないのかなと。今は「夢」として、このクリニックがこの地域にあることの意義を増やすために、何ができるか・何が必要かを頭の中で描いています。

——病院だけど、病気でなくてもふらっと寄れるって素敵ですね。

今、学校に行きづらい子が何人か来てくれています。お薬を出して解決するものでもありませんし、診療レベルで出来ることには限界もあります。だから、ただ話を聴くしかできませんが。そういう不登校支援もできる場所にできたらいいんですが・・・。

——ですが・・・?

松坂さんのこれまで

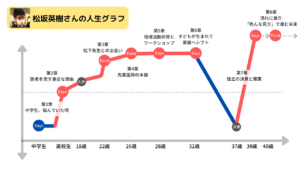

次に「人生グラフ」を作ってみたいと思います。人生グラフとは、生まれてから今日まで、さまざまな出来事によるご自身の気持ち・運気の上がり下がりを可視化するグラフです。どんな指標でもよいので、これまでどんな人生を歩んできたのか聞かせてください。

第1章 中学校時代のささいだけど生きるか死ぬかの悩み

中学校時代は歴史が好きで、よく本を読んでいました。池波正太郎や司馬遼太郎、歴史ではないですが、宗田理の「ぼくら」シリーズなんかも大好きで。もちろんTVゲームもいっぱいしました。

でも、悩んでいましたね・・・。学生時代の評価軸ってルックスがいいとか、運動や音楽ができるとか、そんなことじゃないですか。僕は運動や音楽は得意ではなかったし、髪が今よりもくねっていて、それをからかわれていました。言われる言葉に傷ついて「学校に行きたくない」「死にたい」という気持ちさえ抱くようになった。

今思えば、ささいなことなんですけどね。でも、現在、不登校になっている子どもたちへの関わりにとりんでいるのは、この頃の体験が原点でしょうね。不登校という言葉も学校目線で好きではないので、「学校に行きたくない」もしくは「学校に行かないという選択をしている」子どもたちという表現でしょうか。

第2章 高校2年で医師を目指した身近な理由

家業で一番身近な職業だったことから、医師を目指しはじめました。親の助けになれたらという気持ちも手伝って。でも、この頃はまだそこまで真剣な考えではなく、「身近だった」というのが進路選択の一番大きな要因です。僕は自分が医者の家に生まれていなければ医者になってなかっただろうと思ってます。

第3章 日本の家庭医の先駆け・松下明先生との出会い

川崎医科大学に入学した僕は、「何でも対応できる医師」になりたいとぼんやりと考えるようになりました。専門外だからと、相談に来る患者さんに対応できないのは嫌だなって。20歳の時、そうした総合的な領域である「家庭医」に興味を持ちました。そして、大学4年生の時、医師としての方向を決定づけるターニングポイントがやってきました。奈義ファミリークリニックの松下明先生との出会いです。

大学の総合診療科の先生に紹介してもらい、すぐに見学に行きました。アメリカで家庭医療を専門に学んだ先生の病院での姿を見て「こういう医師像があるんだ」と、自分が漠然と考えていたイメージが一気に形になっていきましたね。それから家庭医の道に入り、先生のいる奈義ファミリークリニックで研修をさせてもらうようになっていきます。

松下先生はよく「患者さんを通して、患者さんの『家族の木』を診るんだ」と言っていました。来院する患者さんは一人だけど、その後ろには家族がいる。そうした関係まで含んだ視点で、患者さんを診ていく必要があるということです。例えば、頭が痛いと来院する患者さんは、もしかしたら夫婦関係の悪化や親しい家族の病気などストレスを抱えているかもしれませんよね。その場合、とるべきアプローチは変わってきます。

こうした家庭医としての在り方を松下先生から日々学んでいきました。

第4章 先輩から学んだ医師の幅

奈義ファミリークリニックでの研修中、とても優秀な2つ上の先輩医師と出会いました。

医師の本棚って、当然ながら医療関係の本ばかり置いてあるものです。でも、この先輩は違いました。『餃子屋と高級フレンチでは、どちらが儲かるか?』といった、経営の本を始め、様々な領域の本が並んでいたんです。この時「医者の世界って広いんだな」と思うと同時に、「なんて幅が広くて底が知れない先生なんだろう」と感嘆しました。その先生にはめちゃくちゃ影響を受けて、よく本もお借りしました。

自分が今、開業医になったからよく分かるんですが、一人だけでは良い仕事はできないんですよね。組織やチームで動くことも大事で、成果を出していかないといけない。自分だけがより良い診療をしようと頑張るのではなく、それを院内の皆に知ってもらう必要がある。そのためにはコミュニケーション・マネジメント・リーダーシップがいる。学びの幅を広くする重要性を、今もひしひしと感じています。

第5章 研修とワークショップで広がる教育への関心

奈義ファミリークリニックでの研修3年目に「地域枠」という時間が設けられました。「週に1回半日、何をしてもいいから地域に出て活動せよ」という研修で、これをきっかけにして、地域への視線が大きく広がりました。

病院に来る人を診るのはもちろん大事ですが、病院にいては「病院に来ていない人」を、「病院に来なくてもいいように健康を保つ」アプローチをすることができません。やっぱり病院に来なくても元気でいられるのが一番ですから。

地域へ出向いては、高齢者大学で講演、お母さん達の集まりで話を聴いたり、診療所以外での地域の人達とつながる機会をたくさん経験しました。

また別の活動として医学生に家庭医の魅力を伝える教育活動を、中国・四国地方のほとんどの医学部で実施、東京でも行いました。その中で、教育への興味が増していき、もっと学びたいと大阪大学のワークショップデザイナー育成プログラムにも参加し、小学生にワークショップもしていました。現在の看護科での授業にも役立っていますね。

NPO法人だっぴと出会ったのもこの頃です。これも衝撃的な体験でした。知識ベースだった自分の考えが、人とのつながりや実際に地域活動をしている人達と出会って、どんどん広がっていきましたからね。

第6章 子どもが生まれることで家庭にシフトチェンジ

こうした学びの機会も、子どもが生まれたことで少なくなりました。というのも、平日は医師としての診療があり、休日をワークショップなどの活動に充てていたんです。その時しかできない子育てと、地域でのワークショップ、どちらもは時間の都合を考えるとできない。ですから、家庭に重心を移すことにしました。

ただ、葛藤はありました。SNSで知り合いの先生たちが、全国や地域で活躍している姿をみると、「何もできていないな、自分は・・・。」と感じてしまうこともあります。日々の生活をして生きているだけだって、本当は構わないはずなんですけどね。

しかしまぁ、家庭は家庭で大変で、うちの子どもは背中にセンサーが付いているのかと思うぐらい敏感で、よく泣く子でした。夜泣きで夫婦ともに体力を削られましたよ。そうした子育てに参画することで、以前より外来で出会う保護者の気持ちに近づけたように思います。

でも、それは自分のいじめられた体験でもそうなのですが、自分の体験は自分の体験や思いであって、対面する当事者のものとは違います。それを分けて、安易に「気持ちわかるよ」とは言わないように気をつけています。「僕もそうだったし、気持ちわかるから頑張りましょう!」じゃダメですよね。その人が、その人として感じている気持ちをしっかり聞けるようにならないと。自分を冷静に見つめる「メタ認知」をいつも働かせています。

第7章 独立の決意と家庭医として開業

家業であり身近だったから、そして父を助けたかったという思いが、医師になる出発点ではありました。けれど、家庭医として学び、仕事を続けるほどに、父親と一緒にやっていけないと感じることが多くありました。そして、ついに、独立を決意しました。

「開業するならどこでするのか」と自分に問いかけた時、やはり「この地元で」と思いました。もちろん、医師の開業というのは簡単なものではなく、基盤の全くない土地では難しいという面もありました。でもそれ以上に、僕のやりたいこと、診ていきたいと思う人も、この地域に根ざすものなんだと感じていました。僕が医師であるアイデンティティも、そこにあると。

2020年4月の開業後、想定していなかった色んな相談を持って地域の方々は来てくれました。「ピアスの穴を空けて欲しい」という若い子や、「キレイでなくても構わないから、このできものをとってくれ!」というおばあちゃん。元々家庭医は総合診療のトレーニングをしているのですが、実際に患者さんとのやりとりを繰り返し、日々本当の対応力と自信が養われていくのを感じています。

僕ら家庭医にとって、大事なのは「相談してもらえるかどうか」ということです。困っていることを相談してもらえる信頼を築けていれば、サポートができるし、信頼されていることに嬉しさも勿論感じます。「こういうことって相談していいんでしょうか・・・」という言葉が、「役に立てている」を実感させてくれます。

第8章 流れに乗り「色んな見方」で進む未来

僕には一貫した明確な目標はありませんでした。おそらく、家が医師でなければ医師にはならなかったでしょう。でも、目の前にある流れに乗っていく中で、「家庭医」というものに出会って、見える世界がどんどん変わっていきました。

だから、僕はその時の流れに乗って「やりたい」とその時思うことをやってみるで良いんじゃないかなと思っています。やってみて、「違うな」と感じたら変えていいんです。こうしなきゃならないなんて、本当は無いんですから。

よく「未来は変えられるけど過去は変えられない」っていうけど、僕は逆に「未来は変えられないけど、過去は変えられる」と思っています。過去をどう捉えるかは意味づけの問題だからです。中学生の頃どん底だった自分も、今振り返って意味を見いだすこともできます。それを乗り越えたから今の自分があるとも思える。「色んな見方」をもつことで、自分を支えることができ、今を楽しんで生きていると思います。

僕も今、家庭と仕事のことで精一杯で、なかなか「夢」を進めていくことはできていません。そういう自分に焦ったり、目の前の患者さんに感情移入しすぎたりしそうになることもあります。けど、自分自身もそれで支えられているように、出会う人にも「色んな見方が」あることを伝えていきたい。まだまだ学ぶことは多いですが、その時の僕のベストを尽くしていきたいと思っています。