「私にとっては好きなこと。でも、その道を仕事にして、誰かの役に立てるのかな?私の将来の役に立つのかな?」

真剣に進路を考えていくと、「社会の視点」や「将来の視点」で選択肢を吟味せざるを得ない瞬間がやってきます。でも、自分の好きややりたいことが、社会の流れに逆らっているように感じているとき、「これってやる意味ないんじゃない?」という否定の声が増幅しやすくなるもの。だからこそ大事になるのが、”実際その仕事に就いている人と直接話をしに行くこと”です。

今回の高校生のサカモトさんが検討している進路は”文学研究”の道。話を聞くため、岡山大学に進路探究に行ってきました。さて、その道の先輩はどのように疑問に答えてくれたのでしょうか・・・!?

目次

登場人物紹介

岡山大学文学部准教授。大正時代ごろの日本近代文学を専門に研究する文学者。主な研究対象は芥川龍之介と倉敷出身の文学者の薄田泣菫(すすきだきゅうきん)。

進路としての日本文学研究のアレコレ

研究室や大学をどう選ぶか

西山先生の在籍する日本語・日本文学領域の研究室にお邪魔しました

ただ、たとえば私のところに来て、「マンガ」や「映画」になった芥川作品について研究したいと言われると、ちょっと難しいかもしれません。 さらに、日本近代文学はよいとして、現代作家についても、それで卒論を書きたいと言われたら、指導らしい指導はあまりできないですが、一緒に考えていくような立場で受け入れて、研究を見守っていく感じです。

例えば、私のところで「俳句」をやりたいという子もたまにいます。でも、それは私の知識が及ばないところでもあるので、俳句を研究している先生のところに行った方がいいですよね。 大学選びとなると、最後は偏差値で決めてしまいがちです。でも、大学教員からすると、その大学にはどんな先生がいてどんな研究をしているかを見て、どの先生に師事して学びたいかを考えるのが大事だと思いますね。

文学研究はもうやり尽くされている?

例えば、芥川作品の中の”中国を舞台にして描いてる作品”であれば、彼が中国を訪れる以前は、主に文学作品や新聞等を通して、中国をイメージして作品を執筆していたはずですよね。とすると、当時日本国内では中国をどのように捉えていたかを調査すれば、「作品とそれがどこまで繋がっていて、どこからが繋がらないのか」といったことが見えてきます。

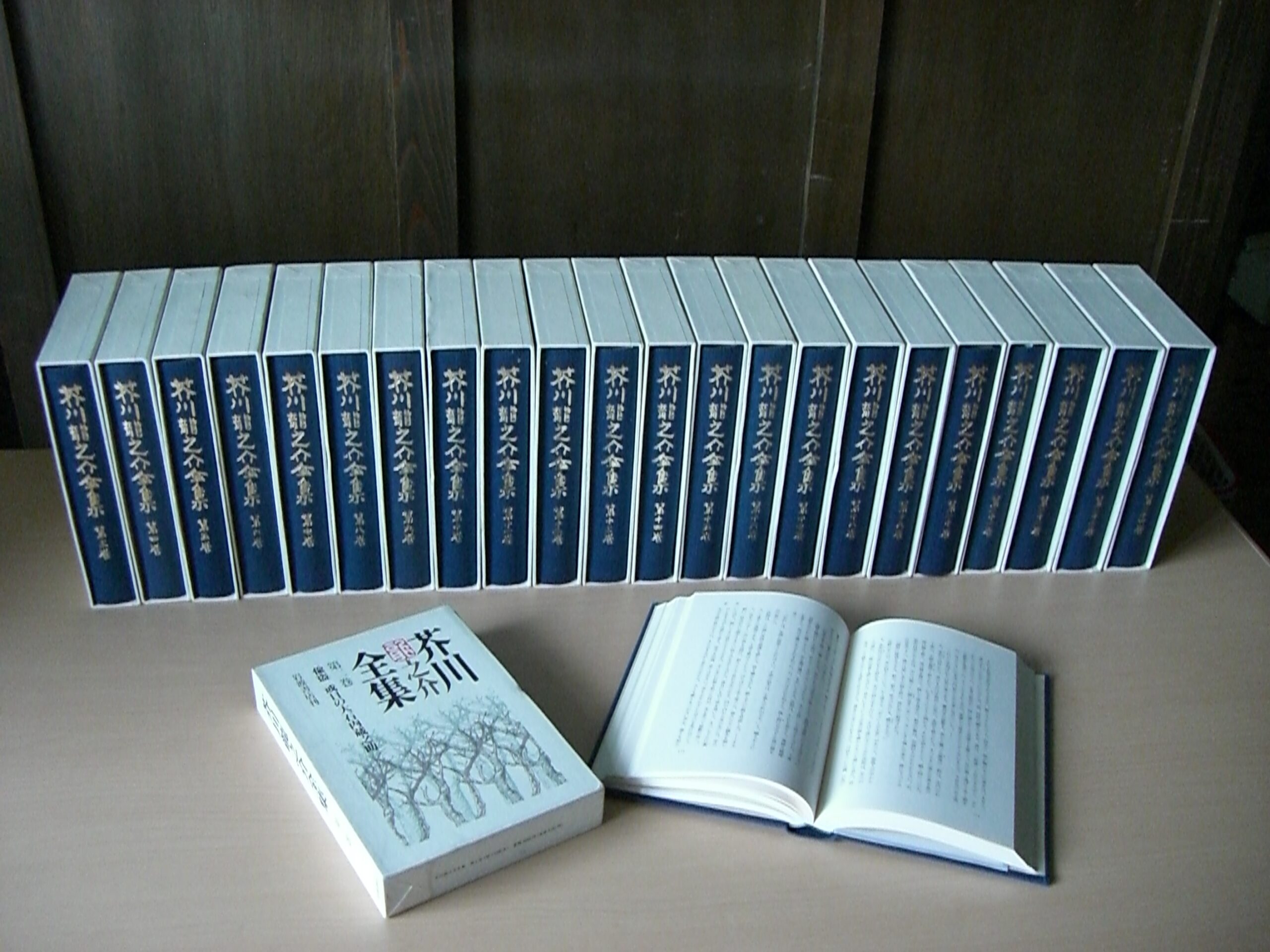

特に、芥川の場合はいろいろな文学館に原稿が保存されていますし、彼自身の蔵書も東京の日本近代文学館にあって、彼がどんな本を読んでいたかがある程度わかるので、すごく便利です。そういった蔵書のリストを見ながら「この作品はひょっとしたらこの本とか、何か関係あるんじゃないのか」と考え、東京へ確認しに行くこともありますね。

研究には様々な資料が必要。もちろん全集も。

他の人がまだ気づいていないようなことを自分なりに整理して発表し、それに対して色んな角度から意見をもらえるというのも、幸せなことかなと思います。

芥川も同じですが、やっぱりやっていると「今まで語られていなかったこと」が出てくることがあります。新しい発見はできると思いますよ。

学生にそこまで求めるのは酷かもしれませんが、今まで積み重ねられてきた研究の中で、半歩でもいいから何かを補って、新しいことを言ってみようと彼らも頑張っています。

でも、中には「これは今まで知らなかった資料だ!」みたいなものを見つけてくることもあるんですよ。特に最近は学生さんが本当に情報端末やテクノロジーに強いから、そういうところで新たな情報を見つけ出してくることが可能だと思うんです。だから、そういうのはあまり気にしすぎなくてもいいんじゃないかな。

この先どうなるかわからないですけど、古い資料もだんだん電子化されてきていて、検索で見つけられるってことが増えてくると思うので、そういう意味では今の学生さんの方がちょっと有利なところもあるんじゃないかなと思ってます。

仕事としての文学研究の道

研究し続けることが道を拓く

博士課程まで行くと、選べる職種の幅が狭まる場合もあるので、大学院に上がって博士課程まで行くときには「苦労するかもしれないよ」ということを、学生に言ったりすることもありますね。

私の周りを見ていると、最終的には図太い人間が研究者になっているような気がするんですよ。周りのことをあまり気にせずに、とにかくずっと自分の考える研究を続けて業績を積む。そうすると遅咲きだとしても仕事はあるんじゃないかと。

でも、それでもやり続けているうちに、なんとかここの職場に拾ってもらったんです。

途中で「やっぱり高校の先生になろう」と、軌道修正した人もいます。もちろん、それが悪いわけでは決してない。何にやりがいを見出すかは、人それぞれだから……。

ただ、研究者になるんだったら、そこをずっと続けていないとなれない。そして、やり続けていたら多分なんとかなる・・・・・・と私は思っています。

若き日の西山先生。

大学教員の募集は各大学がインターネットで公募するので、検索しては応募していました。要項に従って業績など書類を揃えて出すんですけど、ほとんど読んだ形跡がないまま返ってくることもたまにあるんですよね。「ああ、これが社会の縮図だな」って、辛い気持ちになったので、その厳しさを前もって知っておきたかったかな(笑)。

「この人のこと、分かる」が出発点でいい

そんなこともあり、「国語の先生になりたい」と思って大学に入りました。でも、大学で研究を始めると、だんだんと研究が面白くなってきたんです。途中学芸員も考えましたけど、結局何も変えずに来たから、悪く言うと研究ばかりして、つぶしがきかなかったから(笑)、今の仕事に行き着いたというところもあるかもしれないですね。

それで研究を続けるうちに、彼の良い面・悪い面が見えて来て、その情けない部分も含めて「この人の考えてることはわかるな」とやっぱり思って。だんだん可愛く思えるようになっていったんです(笑)。そういう錯覚って大事で、それで結局研究を続けているんだと思います。 サカモトさんは太宰の作品が好きなんですよね。この感覚わかりますか?

太宰の本って『人間失格』とか、みんなが「暗いよ暗いよ」って言うんです。でも、私はアレを読んですごく楽しくてしょうがなかったんです。「周りのみんなには嘘ついて、本当の自分のことは誰も知らないんだ」と自白しているけど、気持ちめっちゃわかるんです。太宰はこれ書いてるとき絶対楽しかっただろうなと思って。

そういう意味で、太宰の作品は読んでいて他の人と思うことが違うなと思うし、私は面白いと思うのにみんなはその魅力に気づいてないなって思うんです。

「みんななんでこれを言わないんだろう?」と思うようなことがモチベーションになる。それが研究の最初だと思いますね。

でも、その後がつらいんですよ(笑)。

同じ芥川の別の作品について、大学院の授業で論文の前段階ような形で発表するんですけど、みんなにケチョンケチョンに言われてしまって。それで「これではちょっと駄目だな」と思って、谷崎に逃げたんです(笑)。

その二本目の壁をなんとか乗り越えられたら、研究者としてやっていける・・・・・・という感じかもしれないけど、もしかしたらその感覚は私だけの可能性もあります。他の優秀な人はどんどん論文を書いていってましたからね。

研究を論文としてまとめあげ、それが形になる。

文学研究は社会貢献できるのか

確かに、文学研究というと直接何か社会の役に立つことをしている感じがしない、と言われることはあります。

だから、文学研究を通して「人の気持ちを考え続ける」ということを、大学で学生達に指導していること自体が、社会貢献につながっているんじゃないかな。

文学研究という行為がスキルとして直接役立つのは、教員や研究者か学芸員ぐらいかもしれなくても、「人の書いたもの、あるいはその作中人物をとことん理解しようと努力する」という行為はなかなか貴重な経験で、どんな仕事にも役立つんじゃないかなと思いますよ。 1年か2年、その人のことを考えて考えて考え続けて、「この人はこういうことが言いたかったんじゃないか」と、卒論としてまとめあげるんです。事実と自分の意見を分けること、根拠をもって説明すること、自分の考えを文章に正確にまとめること、そういう技術も身につきますからね。

あとは、地元の公民館で郷土の文学者である薄田泣菫についての講演をしたときには、「こんな人が地元にいたんだと誇りに思えました」とか言ってもらうこともあり、そういう面での社会貢献もあるのかなと思います。

今日色々疑問に答えていただいたおかげで、いろいろ見えてきた気がします。

同じ文学好きの二人の会話、とっても楽しそうでした。

(編集:北原 泰幸)

高校2年生。本を読むのが好きで、日本文学研究に興味を持っている。好きな作家は太宰治(だざいおさむ)。