電気って、不思議な存在だと思いませんか?生活のありとあらゆるところにあるけれど、私達の目には見えない。でも、その流れを作る設備が、建物の中に必ずあるーー。

今回はそんな「建物の電気設備工事」を行う東邦電気産業株式会社にお話を伺ってきました。家電の修理販売でも、設備点検でもない、当たり前の電気の流れを作る会社のお話、ぜひご覧ください。世の中の仕組みが、ちょっと感じられるようになるはずですよ。

目次

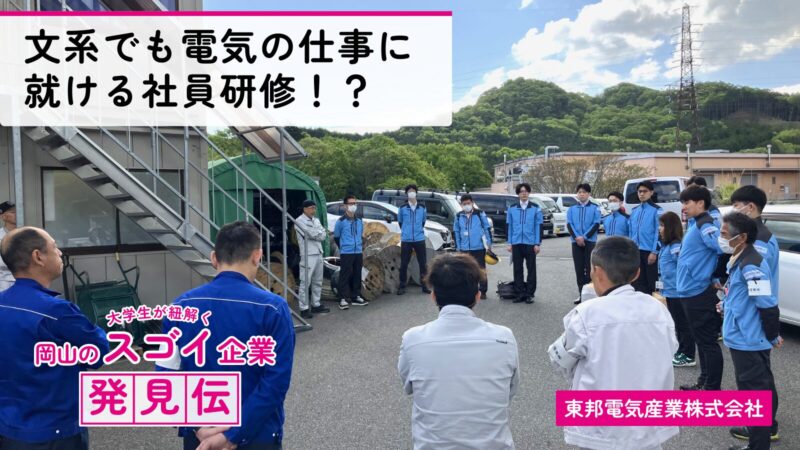

文系でも社会を支える電気を扱える!教育に力を入れる東邦電気産業

岡山作業所主任。2020年入社。社員旅行に釣竿を持参するほどの釣り好き。モットー「楽するために努力する」

岡山県内の大学に在学中の大学生。NPO法人だっぴのインターン生として10月から参加、企業取材に挑戦中。

当たり前の電気の中枢は、見えないところに

学校で生活していると、スイッチを入れたら灯りがつき、蛇口をひねったら水が出ますよね。それがごく当たり前にできるように設計し、安定的に供給できる仕組みを作るのが私達の仕事です。

もう一つは、学校関係の建物を多く請け負っていることですね。私達は本社が京都にありますが、勢いのある私立大学などの学校向けの工事の営業活動に取り組み、成果をあげています。

この電気はそのままでは使えないので、「変圧器」と呼ばれる装置で200ボルトや100ボルトといった低い電圧に変換してから、各部屋に分配していく仕組みになっています。その、電気の変圧と分配を行う中枢部分が、私達が手がける工事の大半なのです。それらは大抵みなさんが目にしないようなところにあるんですよ。

「見えない電気」を学ぶ、東邦カレッジ開校へ

岡山作業所に設置されている太陽光パネル

前者については、大企業などでも盛んに行われています。私達も太陽光パネルの活用・設置を進めていて、多くの電力を使用する営業所から順番に太陽光パネルをつけています。その一番目が岡山作業所でした。

従来太陽光パネルは1枚26kgぐらいの分厚く重たいものだったのですが、岡山のものは薄型で1枚6kg、約4分の1の重さのものです。こうした新しい製品をまず社屋で使ってみた上で、話題にしながらお薦めしていきたいと考えています。

そこで弊社では、今まで5人でしてきたことを1人でできるようにするための自動化やAI活用の促進、そして、若い世代に向けた教育システムの整備に力を入れています。

新人教育の様子

このイメージするのが難しい「電気」を、文系出身者でもイチから学んで理解できる新人研修と現場トレーニングを弊社では用意しています。

私の部下も法学部や経済学部出身者です。ですから、その辺りは全く心配いりません。もちろん本人の意欲は大きいですが、弊社では「育てる人を育てる風土を作る」ことを大切に、成長できる環境を整えていますから。

毎年4名から5名の新卒社員が入社し、定着率も非常に高く、若手教育には自信を持っています。

単なる電気の専門知識に留まらず、実際の現場で「こんなことも知らんのか!」とお叱りをいただいた私達の経験から必要だと思われる知見、実際の仕事の進め方まで加えた実践的な内容になる予定です。

イチから電気設備を作る皆木さんと「コミュニケーション」

最初から最後まで、相談できる環境で完走する

なので、プロジェクトの最初から最後まで、一通り全てに関わります。

いきなり現場に放り出されるようなことはなく、段々と仕事を任せてもらう中で、長く在籍している先輩に教えてもらうことができたので、徐々に成長することができました。

みんなと一緒に物を作って完成するのを見るのは、やはり達成感がありますので。

若手に必要な「6割考えて相談する」

とはいえ、自分で考えたところで結局分からないので、我慢しすぎず、「考えたけど分かりませんでした」と言える人、個人的には「6割考えたら相談する」ぐらいの人がいいなと思います。

私自身も一度自分で考えて、詰まったところは教えてもらって、それを何度も繰り返しながら成長してきました。

先輩からのメッセージ「今は勉強の仕方を学んで」

卒業した後でも資格が必要になったら、自分で勉強する必要があります。いざやろうと思っても、自分なりの勉強の仕方が身についていないとお手上げになってしまうと思うので。

あとは、好きなことをする時間は今しかないので、ほどほどに遊んでもらったら(笑)。

辛いことは当然ありますから、そういうものを楽しく乗り越えられるようにしていくといいですよ。

(編集:北原 泰幸)

専務取締役。ホテル勤務を経て2000年入社。2024年7月より現職。趣味はゴルフ。