若者が参加して、私達自身で日本をつくっていく。そんな社会にしていくために自分にできることって何だろうーー。

岡山の大学生・みなほさんは、同じく政治を学ぶ東京の大学生・足立あゆみさんに、そんな思いからアプローチ。11万フォロワーというビッグアカウントを持つ団体の共同代表と、思いきって議論を交わしてきました。

若者の政治離れというワードにモヤッと来てしまう人に、ぜひ届けたい。本音あふれるとことんトークです!

目次

登場人物紹介

岡山県内の大学に通う3回生。現在就活ではマスコミ業界を志望中。卒論テーマ『主権者教育』の論考を深めるため、今回は同世代の足立さんに突撃取材。

『生き方百科』共同編集長。高校教師の経験を持つ兵庫県在住の2児(小3、小2)の父。普段は裏方だが、政治ついてちょっとモヤモヤしていたため議論にうっかり途中参戦する。

「若者の政治参加」への二人のアプローチ

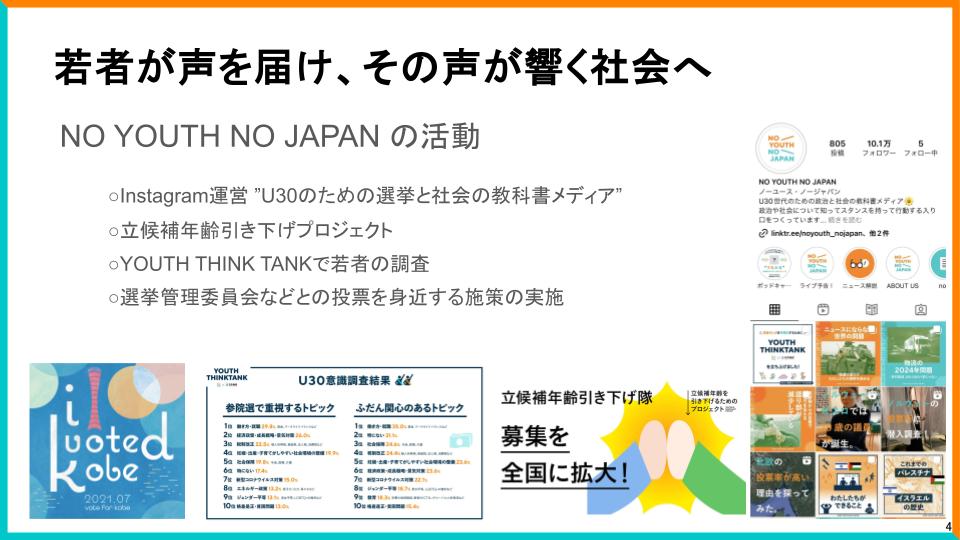

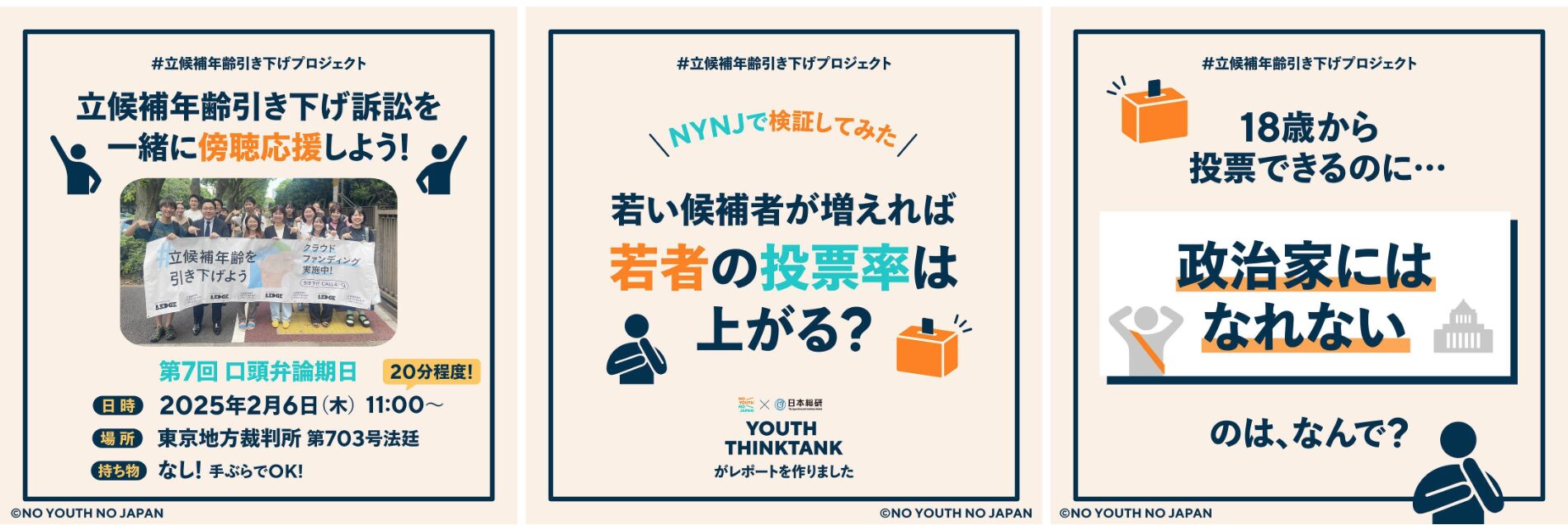

あゆみさんの所属するNO YOUTH NO JAPANとは

NYNJのHPの活動概要(HPより抜粋)

NYNJの投稿は、見やすくわかりやすい!

主権者教育と参加型デモクラシー

「なんでだろう。日本はそんなにダメなのかな」っていう疑問から、社会問題が気になって、政治に関心が出たんです。あゆみさんはどうして政治学科を選んでNYNJに入ったんですか?

だから、制度や法律を扱う政治の場から社会を変えたいと思って政治学科に入りました。NYNJもその延長です。

デンマーク留学時代の1枚(足立さん提供)

学校って、そもそも法律で政治的中立が定められているんですが、日本の場合はそれが「消極的中立」になっていると思うんです。政治についていろんな情報を与えて判断する機会を与えるんじゃなくて、どちらの情報にも触れさせないようにしている。 それでは政治の知識も身につかないし、学校内での民主主義も進まないですよね。何か意見を持ったとしても、声を聞いてもらえない、まともに取り合ってもらえない。そんな環境の中で、無力感を学んでいってしまうのかなと。

一方的に「選挙が大事だから」と教えこむことよりも、そうした体験の方が選挙に行こうと思ってもらうためには効果があると思います。

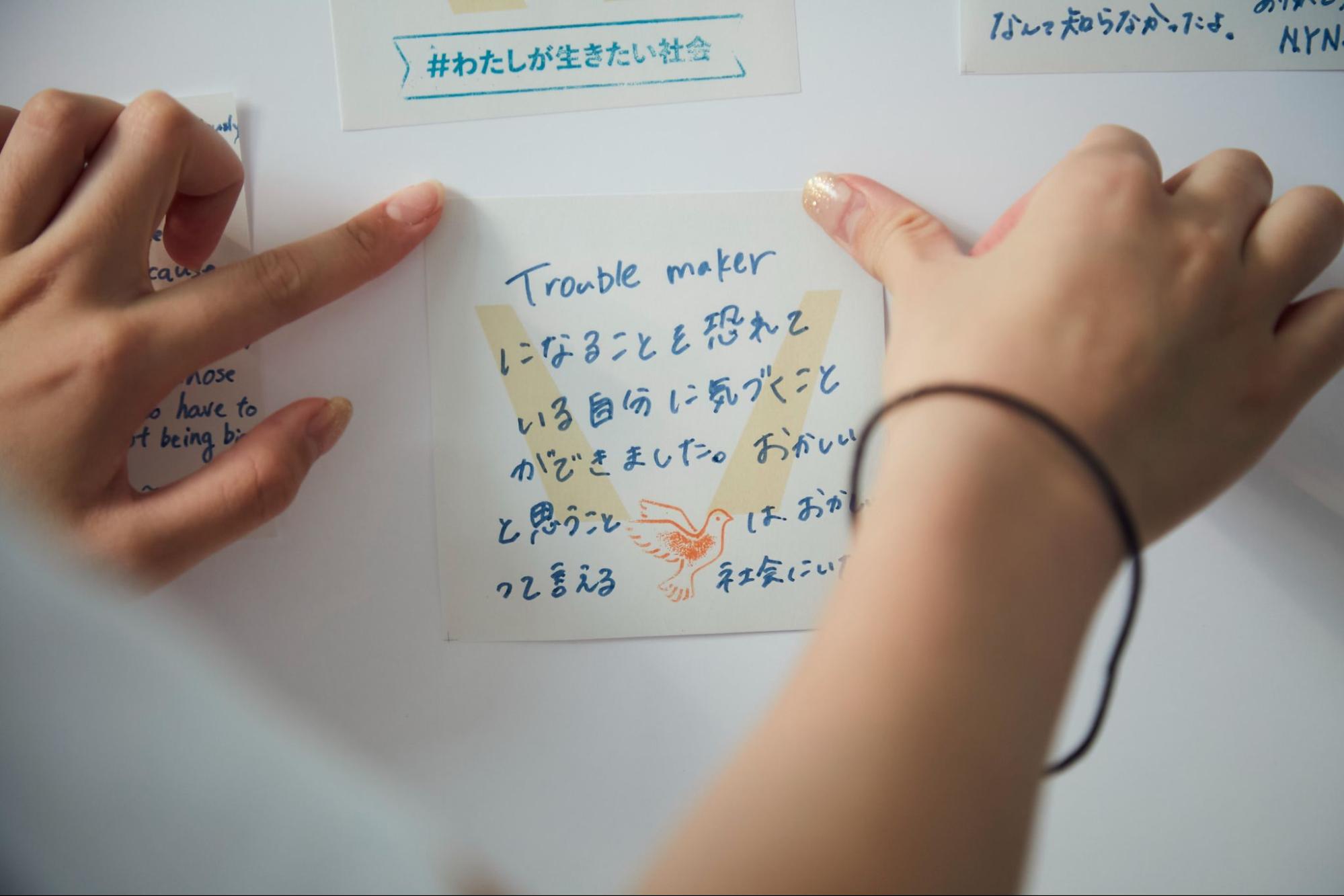

5周年イベントで集まった声

大人もやろう!政治の筋トレ

「声を挙げる壁」を乗り越える筋トレ

でも同時に、自分の中に「声を挙げること」への強い抵抗感も感じていて。地元の兵庫県や国の問題に「おかしい」とは思っていても、それを投票以外にどう表現していいか分からないんです。

あゆみさんはデモにも参加していますよね。どうして「声を挙げる」ことができるようになったんですか?

私の場合、そのステップは家族に思いを話してみるところから始まりました。そこで「そうだね」と受けとめてもらえて、家族が違う意見を持っていたとしても「そうだね。でも、私はこう思うんだ」と「YES,and」で返してくれました。

私にはそういう環境があったから、「声を挙げる筋肉」も徐々についてきたんだと思っています。

ニュースで興味を持ったみたいなんですけど「私はこの人がいいな」って推しの候補がいたようで。理由を聞いたら「女の人で優しそうだから」って言うんですよね。

僕はそれを聞いたとき思わず「大事なのはどんな政策を持っていて、それを実現できるかがじゃない?」って持論を押し付けそうになったんです。9歳相手に。

大事なのは、意見の違いがあっても「なぜ互いがそう思っているか」を話し合えることじゃないかと、私は思ってます。意見が違っても友達でいられる。そうであることから未来は生まれるって、私は信じている気がします。

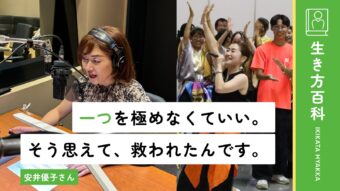

NYNJ5周年イベントにて(撮影:若井玲子さま)

意見が違っても、自分の思いを話し合える。その土壌が、NYNJにはある。

若者が声を挙げるための「聞く筋トレ」

それと、話を聞くって言ってたのに、生徒が話している途中で「それ違うじゃん」って割りこんでいろいろ言っちゃうパターンもありますよね。

でも、理想論を掲げることも大事だと思うんです。長い歴史を見てみると、理想論が今の社会制度をつくってきているんですよね。今では当たり前の女性参政権だって、当時は理想論だったはずです。

「世の中は複雑だから」という見方も数ある見方の一つであるはずで。私達の見方もその一つで。そんないろいろな立場を、代表する人達で話し合っていくことが大事なはずなのに。私はそこでずっと葛藤を感じてます。

「こんなのおかしい」という問題提起や課題設定だって重要な役割で、「じゃあどうしたらいいんだろうね」っていう議論は、その次のステップで話し合ったらいいはずです。それも、「聞く筋トレ」になるんだと思います。

若者の意見を聞こうっていうキャンペーンもよくありますけど、新しいトレンドみたいな消費者的観点だったり「何の食べ物が好き?」みたいな安全な範囲のことばかりなんです。「この社会にどう思ってる?」とか、大人の耳に痛いような意見はあまり期待されていなくて。それでこちらから声を挙げたら「対案出して!」と言われると・・・。

若者と大人はどうあるべきか。

でも、それを持っているって若者も大人も知らないし、大事に思って育ってきてません。大人が子供の意見や議論に介入して誘導しがちだし、みんな、意見を表明することをわがままだと思ってしまっているから。「声を挙げていいんだよ」「あなたのことだよ」って、浸透させたいです。

(編集:中村 暁子/執筆:北原泰幸)

「若者が声を届け、その声が響く社会」を目指してInstagramで発信を続ける団体・NO YOUTH NO JAPANの共同代表。早稲田大学の政治学科4回生。