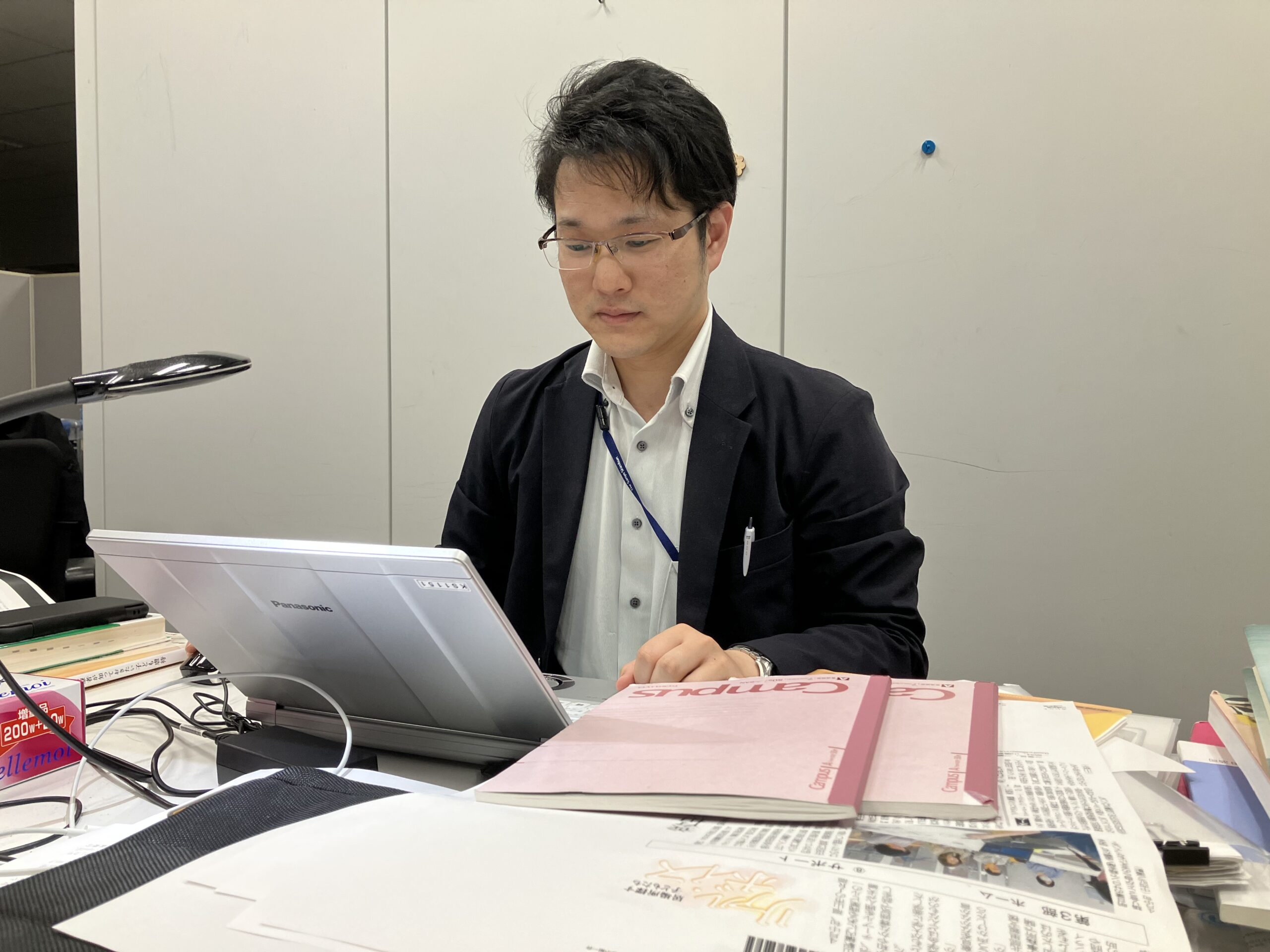

「作家志望だった自分が迷い流れ着いたのが、今の仕事です。でも、仕事を覚えるうちに“自分の能力を活かせる仕事”だと感じるようになりました」

作家になる夢を一度保留にし、地元新聞社に就職した小川耕平さんは、こう語ります。

似通った境遇で就活と向き合っているみなほさんが、揺らぐ夢との向き合い方や、夢とは異なる「記者」という仕事で得られた経験について、小川さんに聞いてきました。夢を追うか、現実的に就活をするか。夢とどう折り合いをつけるのか。悩める人に届いてほしい、葛藤を見つめるとことんトークです!

目次

登場人物紹介

岡山県内の大学に通う3回生。現在就活ではマスコミ業界を志望中だが、作家や漫画家になりたいという思いも胸の内に秘めている。今は夢を「諦める」べきなのか?それとも?

夢と現実の狭間で揺らいだ経験

作家志望だったものの、現実が見えて揺らいだ就活期

でも、大学2年生か3年生くらいの頃から、なんだろうな……ちょっとずつ「このままで良いんだろうか」「本当に自分は作家になれるんだろうか」と不安を抱くようになったんです。中高生の頃と比べて読書量は減りましたし、賞も受賞できないままで、現実が見えてきて思い描いていた将来像が揺らいでしまって。

一方で、他にやりたいことがあるわけではなく。そこで、就職するにしても文章に関わる仕事をしたいと思い、出版社やマスコミ業界に興味を持ちました。

だから、今の自分にとっては、夢は「諦めた」というよりも、「保留」にしている状態なんです。

就活をしながら徐々に、記者の道へ

でも、山陽新聞のインターンシップを受けたときには「ビビッ」と来る良い印象があって。一次試験でも、僕の感覚ではよく盛り上がったんです。当時は東京の会場で試験を受けたんですけど、本社の人事の方と後日話す機会もいただけて「ここから内定がもらえたら嬉しいな」という気持ちが、どんどん湧き上がっていきました。

みなほさんがマスコミ志望だというのはすごくいいと思うんですけど、マスコミの仕事はやはり多忙ですから。今の時代まったく休みが取れないなんてことはありませんが。会社によって休みの形態なども異なりますから、よくよく調べてみてください。

山陽新聞社は僕にとって良い会社でしたが、ほかの人にとってどうかはわかりません。「自分にとって良い会社かどうか」を考える冷静な部分も持って就活を進めてくださいね。

「勉強の連続だ」と語る小川さんの記者の仕事

支局・部署異動を繰り返して専門性を積み上げる

ちなみに、新聞記事の左端に初めて自分の署名が載ったのは2018年5月のことでした。

そして今は報道部にいて、長期連載の専門チームにいます。それまでは月に20本くらい記事を書いていましたが、今の部署に来てからは3ヶ月に1本くらいのペースになっています。

月20本記事を書くのは毎日書き上げる仕事なので、取材した内容を1、2時間で書き上げなければなりません。修正時間を合わせても3、4時間しか時間をかけられないんです。一方で、長期連載の専門チームでは、1本の原稿に本当に何週間もかけます。

百聞は一見に如かず

やっぱり、自分が知りたいから質問が出てくるというか、自分の体験していないことだからこそ興味が湧いてくるというか。自分の体験しないことって、おもしろいじゃないですか。相手にしかない人生があって、それを追体験しているみたいな。そういう意識になれたら質問はどんどん出てきますし、それでしっかり相手とコミュニケーションが取れたら、相手の人物像がわかってくるんです。

たとえば、県北にいた頃に年頭所感の企画として市長や町長にインタビューに行ったんですよ。初めてで町のことをよく知らないまま漠然としたことを聞いてしまって・・・。「もう1回ちゃんとポイント押さえて取材してこい!」と先輩に言われて、再取材をお願いしました。

「一般質問」や「補正予算案」という言葉をニュースで聞いたことがありますか?ああいった議会の流れや仕組み、実際の市民生活に繋がるまでの流れは、間近で実際に見てみないとわからないんです。僕も実際そうでした。

でも、地方の議会を見て、「議会ってこういう流れなんだ」というのが掴めてくると、村でも市でも国でも流れは全部一緒なので、応用がきいてきます。だから、ちょっとずつ経験を重ねて勉強もしていくことで、これまでなんとか対応ができてきました。

僕は県北にいた期間が長く、記者クラブに所属した経験が少ないんです。それもあってか、半年ほど前に記者会見に行ったら、やっぱり声が震えてしまいました。こちらの質問意図があんまり伝わらず、先輩から「こういう聞き方だったら相手も答えやすかったんじゃないかな」とアドバイスをいただきました。経験の少ない分野については、未熟だなと感じましたね。

社会が必要とする情報を発信したい

今は、「作家として有名になって生計を立てたい」と考えているのではなく、「社会が必要とする情報を発信したい」と考えています。それが叶えられるのは、新聞記者という仕事の範疇かもしれませんし、創作やノンフィクションの形になるかもしれません。記者という仕事を全うすることが、自分のやりたいことを具体化して実現させる近道のような気がしています。

(編集:中村 暁子/執筆:高石 真梨子)

山陽新聞の報道部で活躍する記者。入社7年目。学生時代は小説家志望で、雑誌の新人賞にも応募経験がある。