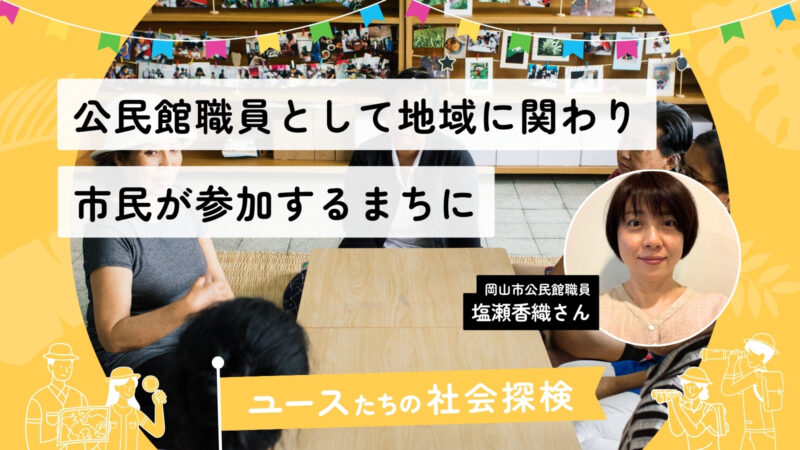

公民館は、様々な分野について学ぶ機会をつくったり、地域で支援を必要としている方への対応など、関係機関・団体と連携・協力しつつ、地域の課題解決に向けた支援を行う拠点です。そこで働く職員さんは、地域における「公共」を形成するための仕事をされています。

今回は、公民館職員の塩瀬さんから、どんな世界なのかをお伺いします!

目次

登場人物紹介

図解5minダイジェスト

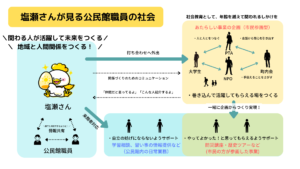

塩瀬さんのお仕事で関わる人たち

地域の人たちとの何気ない会話から活動が始まる

人と人をつなげる役割

まだお互いに知らないけど、知り合いになったら面白いことが起きそうな人っているんですよ。その人たちをつなげるために、ある講座に両方の人に声をかけて来てもらって「実は紹介したかったんですよ」とご紹介したりすることもあります。すると皆さんも乗ってくれて、「塩瀬に言っておけばつなげてくれる」と、最近では色んな人を紹介してくれるようになったんですよ!

あとは、色々ありますが、大きくは相談ごとです。学習相談や新しいことを始めたいという方に習い事の情報を提供したりしています。

塩瀬さんが大切にしていること

市民が参加するまちを目指して

岡山市の公民館の基本方針では、「開かれた公民館」で多様な人たちが集まって地域や未来のことを一緒に考える、出会いやつながり、学びの場をつくっていくことが書かれています。職員ではなく、市民の方々が活躍する場づくりを目指しているわけです。

自分が普段の暮らしの中で気になっていることは、他の誰かも気になっていることだと思うので、その感覚を大切にしています。地域の人と学校で困っていることや子どものトラブルなど、おばちゃんトークをする中で信頼関係がつくられていきますね。

誰かの活躍する姿が嬉しい

活動を一緒にやっている地域の人から「仲間だと思っているよ」と言われたときは嬉しかったですね。

丁寧な関係性づくり

元々は人に嫌われたくないという思いが強くて、八方美人な自分を超えないといけないと思っていました。みんなに好かれることはないと今は思っていますね。

塩瀬さんは何をつくっている人か

人間関係が希薄になっていると言われている現代社会ですけど、人との関わりの中で色んなことが起きて未来をつくっていると思っています。

(編集:森分志学)

※本記事は、2021年5月22日に行われた大学生対象イベント「生き方百科ずたんっ!#02」内でのトークセッション内容を記事化したものです。