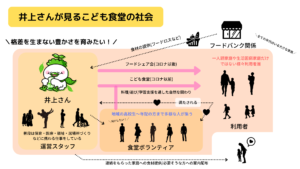

瞬く間に全国に広がったこども食堂ですが、自分が住んでいる地域にはまだない、あるけど関わったことはないという人が多いのではないでしょうか。そもそもこども食堂って何をしているところなのか、どんな人たちが関わっているのか、倉敷市でこども食堂を運営する井上正貴さんにお話をうかがいました!

目次

図解5minダイジェスト

登場人物紹介

水島こども食堂ミソラ♪の活動

色々な地域の人たちが関わる

夏休みや冬休みは、宿題を持って来ている子を僕や近所のおじさんやおばあちゃんが見たり、一緒に考えたり。あとは、同じ水島地区にある古城池高校からボランティアの高校生が5~10人来てくれて、彼らが主催となって食堂を運営したこともあります。

こども食堂の日に合わせて、僕はスーパーに食料品を取りに行っています。冷蔵品がいただけたり。個人で魚の加工品や冷凍品を届けてくれたりする人もいれば、店頭には並べないバナナをダンボール箱いっぱいに譲ってくれる企業さんもいたり。

あと、倉敷市社会福祉協議会とも「パントリーボックス」という活動をしています。

子どもと関わるときに大切にしていること

例えば、みんなで「手を合わせていただきます」とするときに、「はい、みんな静かに!!」とか言って強要・強制はしないです。極端な言い方をすると、僕がその場ではお父ちゃんなんですよね。僕も料理するからね。みんな慣れて雰囲気ができているから、みんなで「手を合わせて」って言ったら、「静かに」と言わなくても自然とそうなるんですよね。自然とみんなワイワイしながら、「手を合わせていただきます」って始まるわけです。

ボランティアで参加してくれている高校生が世代の階段が全部埋まっていると表現していて、上手いこと例えるなと思いました。お母さんが赤ちゃん連れてきて、赤ちゃんに兄弟がいて、小学生もいれば、中学生も高校生のボランティアで来て、大学生も時々ボランティアでいて。社会人もいる、主婦の方、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんまで本当に全部いたんですよ。家族っていうかたちを押し付けたくはないけど、遠い親戚の集まりみたいになっていればいいなと思っています。

みんなが長続きさせられる考え方や生き方、そういう価値をちゃんと引き継いでいこうと。よく話し合うことが大事だなと思うので、なるべく色んな世代が集えるようにっていうのを心がけています。

疑似家族的な集団を意識的につくる

みんなにとってのミソラ♪の時間

そこで意図的に、大人や中高生・大学生から一言ずつ感想をもらいます。そうすると「自分はここに参加してる」「この意見は大切にされてるんだ」という気持ちになれるから参加意識が芽生えるんですよ。

ある日のこども食堂での料理の時間、僕がその場にあるもので、例えばゴーヤがたくさんもらえたからゴーヤチャンプルーを作るということをやって見せて、その子も後ろで見ていました。その後、彼に変化が起きて、あるもので何とかすることがかっこいいと思ったのかは分かりませんが、家でそれをやり始めたんです。

「食べ物の大切さを理解した」とお母さんが言っていました。その子がこども食堂で食べ物を受け取るときに、お菓子を分けてくれるようになったんです。以前は自分だけだった彼が、「お母さんも食べる?」と言ってくれるようになったと聞いて、そんなことが起きるのかと驚きました。

井上さんが大切にしていること

やらなきゃ分からないことばかり

これは度胸だと思います。やらなきゃ分からないことばかりだから、できるだけ断らない。

現実はとても切実だからこそ

水島こども食堂ミソラ♪の名前に「水島」というエリア名をつけているように、僕が水島という場所の当事者なんだと思う。水島という町を調べれば調べるほど、自分は当事者なんだって理解できます。

こども食堂と言えば、無料もしくは定額で子どもが1人でも安心して来れる食堂という定義があります。こども食堂を最初に始めた人がそう言ってるからリスペクトしていますが、僕はおそらく子どもとほっこりした空間が作りたいわけではない。

井上さんは何をつくっている人か

寂しさや貧しさがキーワードじゃないかと思っています。僕は孤独や貧しさを抱えた人を日々見ていて、「人が豊かさを追い求めてきた結果がこれなのか」と思うこともあります。叶うならば、自分の活動自体が豊かさを生み出していくことにつながっていくような、基礎中の基礎になりたいと思っています。[/voice]

格差を生まない豊かさを追い求めていきたいと思っています。

(編集:森分志学)

※本記事は、2021年6月19日に行われた大学生対象イベント「生き方百科ずたんっ!#03」内でのトークセッション内容を記事化したものです。