この記事では、和気町の地域おこし協力隊として子どもたちと地域のつながりをつくっている松穂亜花音(まつぼあかね)さんのお仕事や生き方について紐解いていきます!

目次

松穂さんのお仕事

公営塾と高校魅力化コーディネーター

――松穂さんのお仕事について教えてください

――地域の方と関わるときに大切にされていることは何ですか?

まず、こちらから「越える」。自分のフィールドではなく、相手のフィールドでお会いする、お話をするのがいいなと感じています。次に、「開く」。高校の人間としてではなく、それ以前に、「私がどんな人間なのか」を、取り繕わず、誠意を持って、言葉や態度にして自分を開くことを心がけています。そして、「混ざる」。時々顔を出して、何かお手伝いできそうなことがあれば手伝って、一緒に汗を流すなど、仕事外のところで関わることができると一気に仲良くなれたりします。それがとても嬉しくて、なのでそういう時間を大切にしています。

――子どもたちと関わるときに大切にされていることは何ですか?

子どもたち、特に中高生は悩み多き年頃で、日々、不安や迷いなどを抱えています。そういった時、自分を閉ざしがちな彼らに対し、まず私が心を開くことを心がけています。こちらから信じ、寄り添い、存在を肯定し、安心させてあげる。そこから、関係づくりを始めます。そういう時間を積み重ねていって、ある日突然、彼らが心を開き、等身大の笑顔を見せてくれるようになったときは、非常に喜びを感じます。

また、子どもたちと共に考え、学び合うことも大切にしています。「勉強を教える」といった一方向の関係ではなく、大人・子どもに関係なく、双方向に学び合い、与え合えるような関係性を目指しています。なので、ある時は「先生」で、ある時は「姉」「友達」のようでもあります。ある時は「頼れる存在」で、ある時は「頼りない存在」だったりも。頼りない大人がいると、子どもは頑張ろうってなります(笑)

子どもたちの第三者でありたい

――どのような思いで活動されていますか?

第三者とは、家庭と学校以外の場所や人(サードプレイス)のことです。子どもたちにとって、そういった存在が1人でもいれば、あるいは多ければ多いほど、子どもたちは生きやすくなるんじゃないか、と考えています。

なので、子どもたちに、様々な他者と関わっていってほしい、そのための架け橋の1つとなれたら、と思っています。

――松穂さんがされている教育活動の中でのこだわりは何ですか?

何事も、はい、と「与えてしまう」と、生徒のやらされてる感や”ひとごと”感がなかなか抜けません。そうすると、たとえ失敗しても、成功しても、彼ら自身にとって実となる良い経験になりきらないと思うんです。 そうではなく、彼らの関心や熱を引き出すために、こまめに話しかけたり、問いを投げかけたりして、丁寧に伴走することを心がけています。 これがなかなか難しいのですが、彼らが、自ら考えて、決断して、行動して、失敗したり、達成したりしていくイメージを常に頭の中に描いて、信じて、待ったり、近づいたり、ちょっと離れたり、みたいなことを繰り返しながら、私自身、生徒と向き合いながら日々学んでいます。

生きるために大切な力を養える公営塾

――公営塾の英語クラスではどのようなことを大切にされていますか?

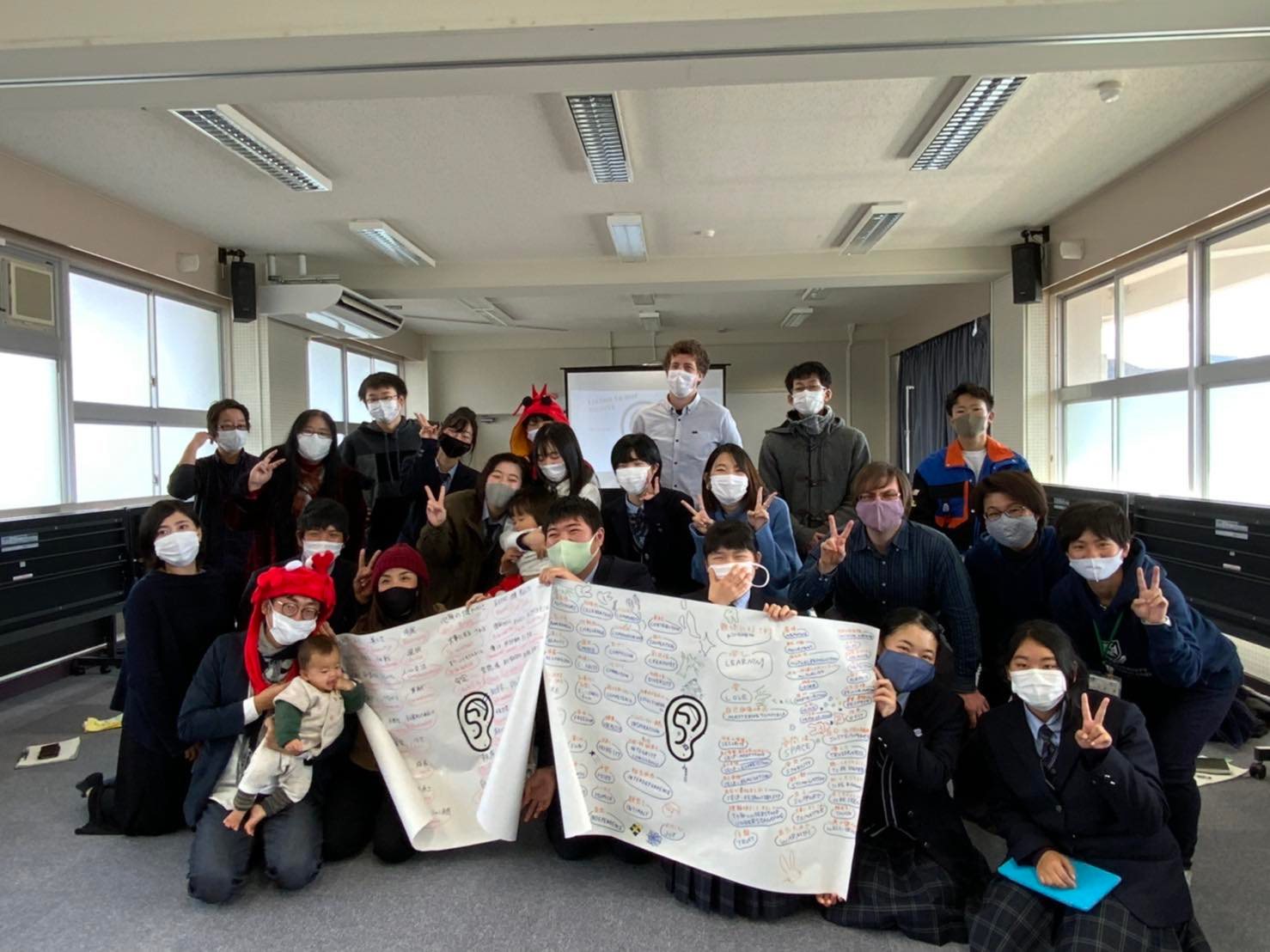

生徒自身が安心して自分らしく居られる空間づくりを目指しているので、得意不得意に関係なく、楽しく積極的に取り組んでくれています。自然に、生徒同士が高め合えるような環境になってきていると感じます。

――公営塾は子どもたちにとってどのような場所だと思われますか?

学校の友達だけではなく、他学年・他校の生徒、そして大学生や外国人を含む様々なバックグラウンドを持ったスタッフがいることで、多様な生徒たちが多様な関係性を創ることができるんです。毎回あちこちで楽しそうな会話が持ち上がっているんですよ。そうして毎週、笑顔で来て、笑顔で帰っていくのを見ると、生徒たちにとって、ここは1つの良い居場所にもなれているのではないかと感じています。

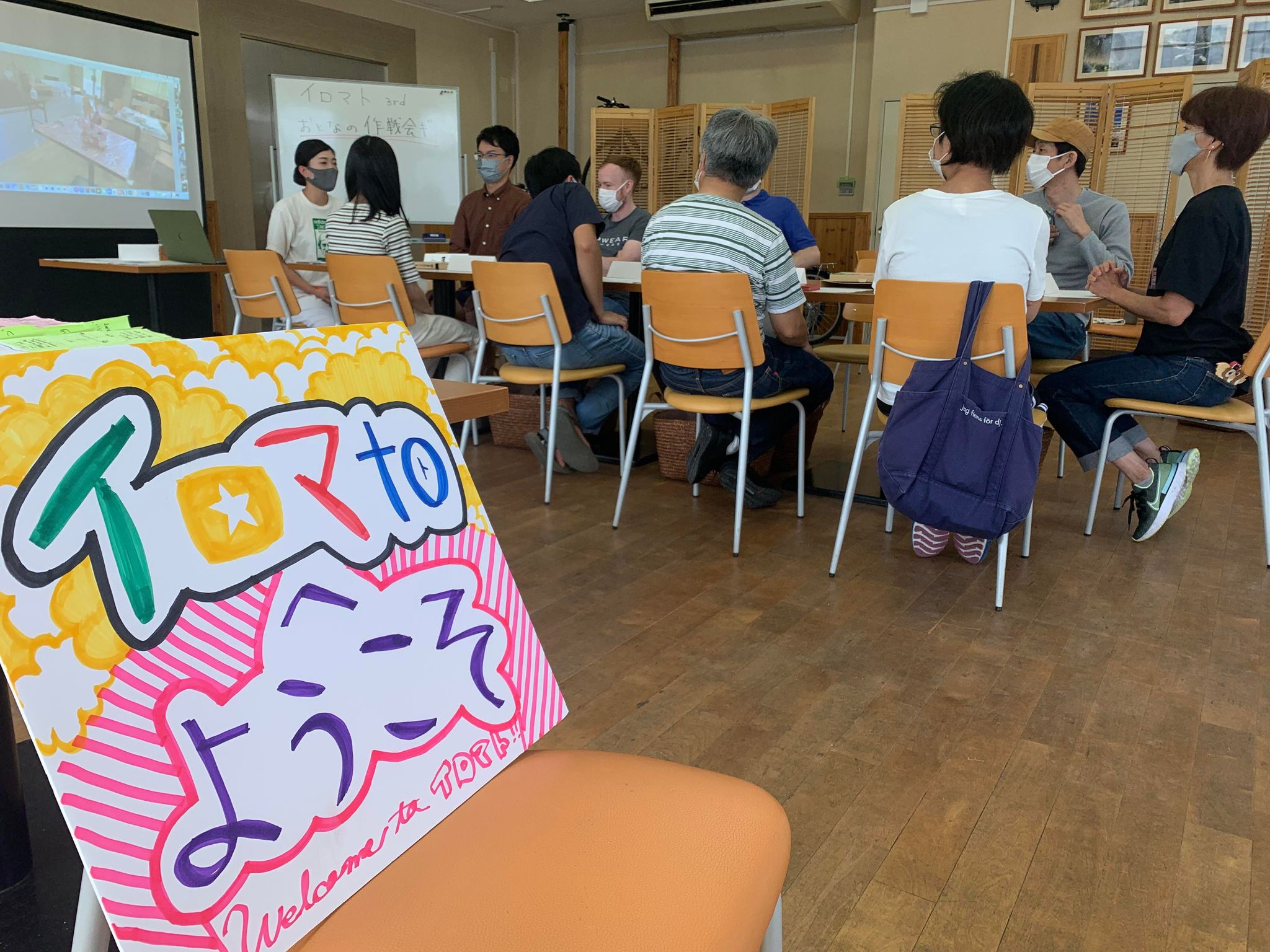

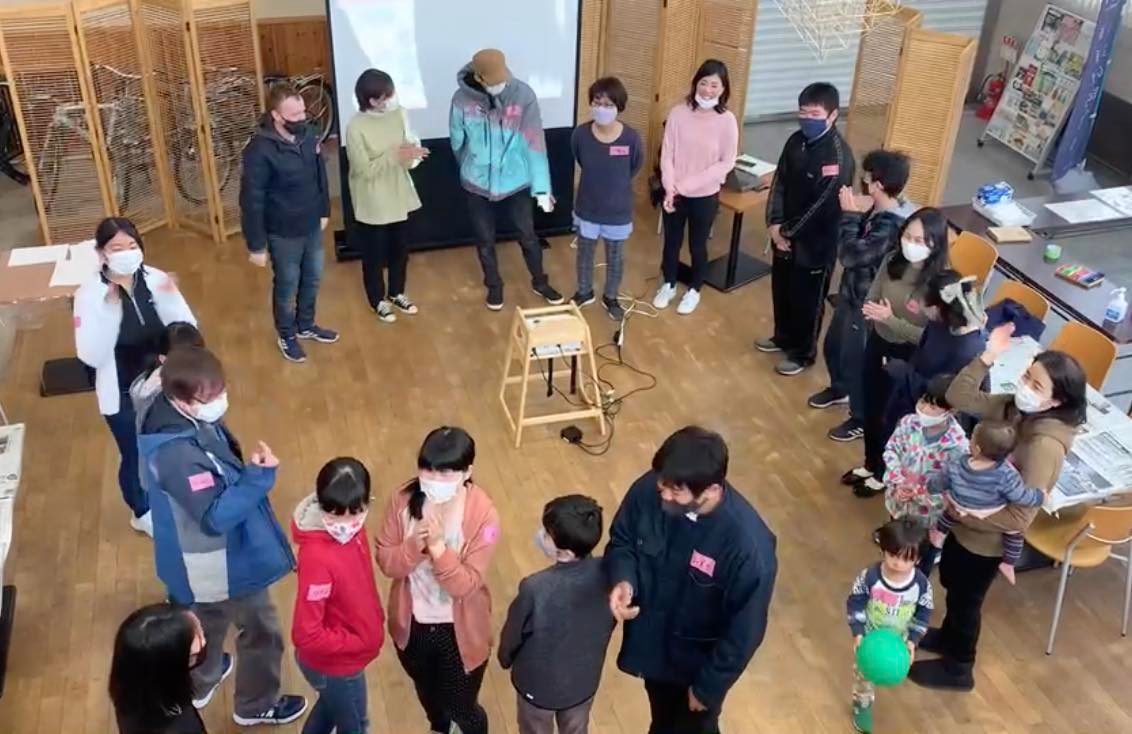

イロ・マざる・トける

――松穂さんが考える教育の理想って何ですか?

人の色を、互いに尊重し合い、関わり合うことで他者の色と混ざり合う。そうして新しい色が生まれ、新しい発見・学び・喜びとなって、人々の心に溶ける。そんな関わり合いができる機会があることです。

子どもたちが地域という社会へ飛び出して、色んな人と共に生きる。そうしたら、子どもたちもハッピー!大人たちも、町も社会も世界もハッピー!になるんじゃないかなって思っています。それが理想です。

松穂さんのこれまで

学生時代

塾の先生という「第三者」

そして、生徒たちは、家族や先生、友達にもなかなか言えずにいる、不安とか、疑問とか、希望なんかも、それぞれに持っていました。突然涙を流して話し始める生徒もいれば、ぽつんと打ち明けに来る生徒もいました。日々一緒にいろんな話をしましたね。 そうして、卒論で結論づけた「第三者」に自分が初めてなったことで、第三者だからこそできることもあるんだなと実感しました。

フィリピン留学

また、価値観も大きく変わりました。自分の中で、今まで、無自覚に、人種やジェンダー等に対する様々な先入観を積み重ねてきたことに気づいたんです。そして、実際に生で多様な人たちと知り合うと、私の中にあった他者を見るそれらの枠が外れ、一人一人、それぞれのパーソナリティを受け入れ、尊重することができるようになり、大きな衝撃と喜びを感じました。 しかも、他者の色を尊重できるようになったことで、自分の色も尊重できるようになったんです。心が解き放たれたような思いでした。「こういう場所を日本の子どもたちに与えたい」と思うようになりましたね。

和気町へ

そこで、私の中にある「子ども」「地域」「多様性」といった軸に合った活動を探して、教育のまちづくりを掲げている和気町を見つけ、今に至ります。

(編集:森分志学)

公営塾は、町内在住の小5〜中3生なら誰でも通える塾で、そこで主に英会話クラスを担当しています。他に月1回の多世代多国籍の交流イベント『イロマト』の企画等もしています。和気閑谷高校では、探究学習や地域ボランティア活動等を担当しています。